Y el Ministerio le dio la puntilla a las revistas culturales 2 Feb 2023 4:27 AM (2 years ago)

Permítanos el lector, por esta vez, hablar de lo nuestro: de las revistas de la cultura. Con el compromiso de que será la última vez.

Desde hace ya años, la revista cultural mantiene el difícil equilibrio entre los compromisos con el conocimiento y con el lector, por un lado, y con su pequeña economía de subsistencia, por otro. Está bien que sea así. Las revistas culturales son un espacio de reflexión en el tiempo. Son una ventana abierta al debate y a las opiniones. Es así desde hace tres siglos. Pero sobre todo, son el archivo de la evolución de la cultura.

Casi siempre, este compromiso ha estado asociado a una persona o pequeño grupo de personas. Como dice a menudo un pequeño editor de los de antes, las revistas culturales son un estado de ánimo. A lo que nosotros añadiríamos “…en peligro de extinción”.

En esa economía de subsistencia, ha cumplido un papel importante el Ministerio de Cultura con sus ayudas a la edición. No siempre por su cuantía, que ha ido reduciéndose significativamente. Pero hasta hace unos años –la miopía del Tribunal de Cuentas acabó con ello–, la cuantía de esas ayudas eran compensadas por los editores con suscripciones sin coste a las bibliotecas públicas. Un sistema que funcionaba, que garantizaba el acceso a sus contenidos. Algún miope quiso ver ahí una compra encubierta. El resultado fue tan absurdo que las ayudas se mantuvieron, pero dejaron de estar en muchas bibliotecas. Nadie salió ganando, ni siquiera el miope.

Como otros sectores, la edición minoritaria está sufriendo los vaivenes de la economía post-pandemia. Cabría pensar que como los demás, si no fuese por un pequeño detalle: la materia prima, el papel, supone el coste más directo sobre el producto final. Y el papel se ha incrementado en un 45% en el primer semestre de 2022, que se suma al 20% de incremento en 2021. Otras industrias han podido paliar el aumento de los costes, siquiera parcialmente, con incrementos en el precio final. Los editores lo han tenido menos fácil: Por un lado, el sistema de suscripciones supone que se fija el precio con un año de adelanto. Por otro, y volvemos al estado de ánimo, el compromiso con el lector va más allá del intercambio de mercancía y dinero: los editores de revistas de la cultura saben que no es el momento y no han incrementado sus precios.

La buena noticia es que las revistas culturales siguen ahí, pocas han desaparecido. Quizá porque sus economías de guerra lo son además creativas. Pero el mazazo ha llegado a final de año, de la mano del ministerio de Iceta.

Las ayudas se conceden a ejercicio finalizado. El editor cuenta con ellas, pero no sabe a ciencia cierta cuánto le va a tocar. Aunque se hace una idea. Hasta ahora. Este año, a primeros de noviembre, han sabido que las que corresponden a los números editados en 2022 cubrirán también los editados en 2023. La partida presupuestaria es la misma que en años anteriores, pero corresponderá al doble de números, al doble de ejemplares, al doble de artículos y al doble de los costes de impresión. Y al doble de resmas de papel, claro. La puntilla, señor Iceta. En la práctica, se han reducido a la mitad. No existe, hasta donde sabemos, un motivo que lo justifique. Es una trampa al solitario que la cultura se hace a sí misma. Pero es que el mazazo es doble: como otras industrias de la cultura, la edición se acogió durante la pandemia a los créditos que el gobierno procuró para paliar el destrozo que suponía aquella crisis… créditos que precisamente ahora es cuando hay que empezar a pagar, cumplido el periodo de carencia.

Alguien se preguntará cómo es posible que no se hable de esto en las secciones de cultura de los medios. Nosotros tenemos nuestra hipótesis, en realidad no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Esta artimaña no afecta solo a las revistas de la cultura, también afecta a las ayudas a la edición de libros. Cabría pensar que ese sector tiene mucha fuerza, y es verdad que la tiene. Pero a los grandes grupos de comunicación, a las grandes editoriales, estas ayudas apenas les afecta. Ellos juegan en otra liga, incluso no les viene mal que se reduzcan, porque la medida a los que asfixiará será a los pequeños editores, a la edición independiente, para quienes estas ayudas sí son esenciales. Pero esto solo es una hipótesis, oiga.

La entrada Y el Ministerio le dio la puntilla a las revistas culturales aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

Año dos 29 Mar 2022 6:08 AM (3 years ago)

Cuando iba de pequeño a casa de mi abuela me solía detener en la entrada del comedor, donde se exhibía una bendición de alguno de los Pontífices sesenteros a mi familia. Para mí, ver mis apellidos en aquella especie de diploma, asociados a alguien tan importante como el Papa, era un símbolo de estatus que me protegía contra pequeños pecadillos. Los domingos, como el que reza, me releía el texto que apenas entendía, y con ello ya había expiado todas las trastadas realizadas durante la semana.

Mis abuelos debían usarlo de la misma manera, porque no sólo compraron su bendición papal, sino que la enmarcaron y exhibieron durante treinta años en el mismo corazón de la casa: el comedor.

Según fui creciendo me fui encontrando con otras casas que tenían los mismos diplomas, de unos u otros Papas, e incluso alg una con el de varios, como si la bendición caducara con la muerte del que lo expidió. Todas aquellas familias exhibían aquellas bendiciones de pago en los lugares más visibles de sus hogares, hasta que comprendí que aun más importante que estar bendecido era que los demás lo supieran. En tu exhibición de beatismo viene implícita tu condición de pecador.

Las religiones han sido los pioneros del marketing y el branding, creadores y explotadores desde hace siglos de procesos emocionales que la psicología ha definido hace tan sólo unos decenios. En este caso se traslada al fiel la carga del pecado, existente o no, para ofrecerse a continuación como solución que alivia tu problema.

Últimamente aquella técnica casposa de la iglesia se ha convertido en una estrategia recurrente en algunas grandes compañías, que han visto en nuestras culpas o inquietudes un filón para hacer negocio o blanquear sus propios pecados. Quizás la más obvia sea la de cierta marca de alarmas de seguridad, cuya publicidad ha encontrado en el miedo su mensaje más atractivo. En los últimos copys subyace otro que va más allá: Si te pasa algo es por tu culpa, nosotros ya te avisamos y te ofrecimos la solución.

Pero el miedo no es el único cebo, también lo es nuestra intención de cambiar las cosas para mejor. Y a esta moto se ha subido Repsol.

Desde su web anuncian su programa de cero emisiones netas, que ya en la web comienza así: “Ahora en nuestras estaciones de servicio podrás compensar las emisiones de CO2 de tu consumo de carburante colaborando en proyectos forestales”. Buena iniciativa, a la que no cuesta mucho adherirse con cierto gusto, si no fuera porque ya en la redacción la culpa es mía por usar el producto que ellos me venden. Ellos, eso sí, me ofrecen una solución para que mi pecado sea menor. No sería demasiado flagrante si no fuera porque el informe de 2019 sobre las empresas más contaminantes, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, apunta a Repsol como la segunda compañía más contaminante de España, sólo por detrás de Endesa, y responsable del 3% de las emisiones totales de CO2 en nuestro país. Pero su publicidad me apunta a mí, y a mi coche, como los auténticos culpables del Cambio Climático. Vendría a ser como si MacDonalds me pidiera un donativo por cada hamburguesa que me vende para compensar el gasto sanitario que produce el exceso de colesterol.

Por si fuera poco, la compensación, siempre optativa, sólo puede realizarse a través de su app de pagos y fidelización, y ellos se comprometen a aportar el mismo importe que pongas tú. Una vez más, bien por la petrolera, excepto porque si tú no haces la compensación, ellos tampoco. Y así, amigo, una vez más la culpa de que muera el Amazonas es tuya, y no suya que ya te ofrecieron una solución.

Pero en este caso quizás hay más, porque tus donaciones irán a parar a dos proyectos en Perú, un país donde tienen explotaciones petrolíferas, y donde Survival International ya les ha llamado la atención por el peligro que su actividad supone para las poblaciones indígenas no contactadas y para el medioambiente.

Así que el pecado es tuyo, no suyo, que te vende el contaminante; que ellos colaboren con el medio ambiente depende exclusivamente de que tú lo hagas también; y tu donación no tendrá impacto directo en tu comunidad, pero sí en países donde necesitan blanquear su imagen de marca.

Alguien se ha equivocado profundamente en la estrategia de branding: se ha olvidado de entregarnos el diploma para que podamos colgarlo en el comedor. (Publicado en Visual 205)

Texto: Nano Trias (www.obaku.es/zenblog)

La entrada Año dos aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

El diseño, de medio a mediador 8 Mar 2022 6:06 AM (3 years ago)

El diseño, de medio a mediador es el título del documento que ha desarrollado Oscar Guayabero, con la colaboración de Jordi Blasi, Mireia González, Esther Rico y Bernat Sanromá. No se ha teorizado apenas sobre lo que la pandemia que estamos viviendo va a suponer en el terreno específico del diseño. Es una constante, lo vemos todos los días en los informativos. Sirve para la hostelería, la cultura, el comercio, cualquier sector. Todos actuamos como si esto fuera un paréntesis, que hay que aguantar hasta volver a lo que teníamos, sin ver que quizá esto está siendo tan difícil porque veníamos de donde veníamos.

En tanto que teórico del diseño –no estoy seguro de que le guste que se lo llamemos, pero lo es– Óscar Guayabero es un ejemplar extraño. Tenemos grandes estudiosos de la historia reciente del diseño y de su evolución. Eso está bien. En otro grupo, encontramos a los que aventuran el futuro inmediato del diseño, normalmente desde la perspectiva del marketing, tratando de encajarlo en los modelos de comunicación empresarial que evolucionan vertiginosamente, en una carrera desenfrenada por no llegar tarde. Cada vez que cambia la tendencia en la distribución y el acceso a los bienes y productos, o se cuestionan unos medios, soportes o hábitos, parecería que hay que replantear todo. En cambio, en el caso de Guayabero, y eso le hace distinto, siempre parte de lo que ha sido para llevarnos a lo que debería ser y a lo que será, que casi nunca coinciden. Esa reflexión a partir de lo anterior y hacia un mejor mundo de la mano del diseño produce un ápice de ternura, pero las argumentaciones son siempre tan sólidas que hasta es capaz de que podamos albergar alguna esperanza. Habrá quien dirá que nos ciega el deseo de que tenga razón.

Volvamos al documento. La primera buena noticia es que es de acceso libre: nosotros nos lo hemos descargado de la web de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, que es quien ha impulsado este trabajo. Esto es importante cuando de lo que se trata es de cambiar la percepción del diseño y su papel en la realidad, el argumento tiene que ser difundido. Digamos que estamos ante un manifiesto de cincuenta y siete páginas, y los manifiestos siempre fueron hechos para su alcance y conocimiento.

Es un repaso a la economía y la sociedad cuestionando aspectos que desgraciadamente no se cuestionan. Y solo a partir de esa realidad, se incorpora el diseño como elemento intrínseco y detonante. Podríamos decir que frente a quienes insisten en que el diseño es una herramienta del marketing, la propuesta es que es una herramienta del mundo y su transformación. Sea hablando de urbanismo y ciudades, educación, energía y recursos, la conclusión es la misma. El diseño puede equilibrar aspectos desestabilizadores y aportar sentido común. Y ese discurso que el autor lleva años desarrollando, esta vez lo incorpora a la realidad de la pandemia. ¿Realmente esta realidad ha generado nuevos problemas, o solo los ha acrecentado? ¿ha sido solo un acelerador de un proceso que iba a ser lento pero inevitable? Dice Guayabero que “este nuevo escenario abre la puerta a una mejor relación entre diseño y bien común. El bien común va a ser una de las premisas imprescindibles para cualquier decisión, también en diseño”. Y así el diseño en tanto que “medio” ofrecía recursos y metodología para la consecución de unos fines. Ahora, en tanto que mediador, el diseño pone en relación a dos partes, creando un entorno donde esa relación sucede satisfactoriamente.

Háganse un favor. Descarguen y lean este texto. Es posible que ni siquiera estén de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero la mera confrontación con sus ideas afianzará los matices que necesariamente vamos a necesitar para salir de este lío. (PUBLICADO EN VISUAL 205)

La entrada El diseño, de medio a mediador aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

El padrino del cómic underground 15 Feb 2022 6:15 AM (3 years ago)

A finales de la década de los 60, en medio de las protestas contra la guerra de Vietnam y de las manifestaciones por los derechos civiles, empezó a triunfar en Estados Unidos un nuevo género de historietas denominado cómic underground que tenía como objetivo reflejar en sus páginas temas que se consideraban tabú en la sociedad acomodada de aquellos años, como el sexo, el rock & roll y las drogas. Uno de los ilustres pioneros de esa escena tan desmadrada fue Gilbert Shelton, un joven dibujante que se trasladó de Texas a California en el momento álgido de la fiebre psicodélica, que colaboró estrechamente con artistas de la talla de Robert Crumb y que dejó para la posteridad una saga de personajes muy emblemáticos, como los Fabulosos Freak Brothers y Fat Freddy’s Cat. Actualmente es lo más parecido a un superviviente de otra época que vive “exiliado” en Francia y mira con recelo los escándalos políticos y sociales que suceden al otro lado del océano sin perder su sentido del humor. Un icono en mayúsculas del noveno arte.

Usted pasó la primera mitad de la década de los 60 viajando a lo largo y ancho de Estados Unidos como hicieron los poetas beat. ¿Tenía la sensación de que el país empezaba a cambiar?

Todos esperábamos que el país cambiara de mentalidad, pero también había un temor bastante generalizado a una reacción por parte del gobierno y de las autoridades. Por ejemplo, yo trabajé durante años para varios periódicos underground que se publicaban en ciudades como Austin, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Sin embargo, los periódicos generalistas consiguieron dejarlos fuera del negocio cuando se atrevieron a incluir en sus páginas temas que tradicionalmente habían sido tabú en la prensa convencional, como el sexo, las drogas y el rock & roll.

En 1968 decidió dejar atrás su trabajo como director de arte en la Vulcan Gas Company en Texas y mudarse a la soleada California. ¿Qué esperaba encontrar en la costa oeste?

Cuando me mudé a San Francisco en 1968, tenía lugar la celebración oficial de la “muerte” del barrio de Haight-Ashbury. Sin embargo, la escena musical continuó con los conciertos que Bill Graham organizaba en el Fillmore West y el Winterland, además de los espectáculos que Chet Helms montaba en el Avalon Ballroom. Helms era de Texas y contrató a muchas bandas de allí para que actuaran en la ciudad. Entre las más destacadas: Doug Sahm, 13th Floor Elevators y Janis Joplin. Más tarde, cuando perdió su contrato por hacer demasiado ruido, la gestión de aquella sala pasó a manos de otros dos empresarios de Texas, Gary Scanlon y Bob Simmons, que se hacían llamar Sound Proof Productions. Mi intención al llegar a San Francisco era pasar solo un par de semanas, pero acabé quedándome quince años. Con tres amigos de Texas montamos una empresa llamada Rip Off Press con el objetivo de imprimir carteles de conciertos de rock, aunque enseguida nos dimos cuenta de que los cómics eran más rentables.

¿Qué recuerdos tiene de aquella época tan fascinante al frente de Rip Off Press y de su colaboración con artistas muy destacados de la escena psicodélica de San Francisco?

Al principio queríamos hacer hermosos carteles de conciertos de rock como los que hacían en aquella época artistas consolidados como Víctor Moscoso, Rick Griffin, Wes Wilson, Stanley Mouse, Alton Kelley y Bob Fried. El problema que tuvimos fue la calidad de nuestra impresión, que era realmente muy mala. Pero no tardamos en descubrir que la calidad de la impresión de los cómics no tenía porqué ser buena, así que tomamos esa nueva dirección creativa. Alquilamos un almacén enorme en el que organizábamos fiestas de manera habitual y eso nos permitió atraer a los demás artistas underground de la ciudad.

Me gustaría preguntarle por dos nombres que han tenido una importancia destacada a lo largo de su carrera. El primero es Robert Crumb, uno de los pioneros destacados del cómic underground.

Conocí a Robert Crumb en Nueva York en 1968, cuando nos presentó el artista Spain Rodríguez. En aquella época todos colaborábamos en un periódico sensacionalista llamado Gothic Blimp Works, que publicaba cómics underground y estaba editado por Vaughn Bodé. Yo hacía años que conocía el trabajo de Crumb y lo admiraba. Después coincidimos a menudo en San Francisco y en Potter Valley, California, donde se mudó con su primera esposa. No puedo decirte que tuviéramos muchas cosas en común porque él no era un fanático de la música rock como yo, a pesar de que hizo la famosa portada del álbum Cheap Thrills de Big Brother and the Holding Company, la banda de Janis Joplin. A diferencia de mis amigos de Texas, a Crumb no le gustaba beber cerveza.

El segundo artista que me llama mucho la atención es Rick Griffin, un surfista de Los Ángeles que se convirtió en un icono de la contracultura con sus obras. ¿Cómo era más allá de la leyenda?

No tuve la oportunidad de conocer demasiado bien a Rick Griffin. Trabajamos juntos de vez en cuando en las maratones creativas de Zap Comix, tanto en mi casa de San Francisco como en la de Víctor Moscoso en Woodacre, California. Rick estaba metido en una especie de cristianismo extraño, no sé qué era exactamente. Nunca hablé con él de ese tema porque no me interesa la religión. Con quien sí que acostumbraba a tener discusiones sobre religión y misticismo era con el ilustrador S. Clay Wilson. No creo que las tendencias religiosas de Rick Griffin tuvieran un efecto en su estilo de dibujo, pero debo decirte que el contenido de sus cómics me desconcertaba mucho. Tendrías que preguntarle a Crumb sobre su amistad con Rick Griffin y sobre su personalidad.

Colaboró regularmente en Zap Comix a partir del número 3 en otoño de 1968. ¿Por qué cree que llamó tanto la atención y cómo eran las sesiones creativas organizadas por Robert Crumb?

Antes de ver los primeros números de Zap Comix que hizo Crumb, yo me dedicaba a hacer historietas pensadas para páginas de periódico y nunca me planteé hacer un cómic entero en forma de libro. Cuando empezamos a colaborar, me di cuenta de que él no organizaba lo que sucedía en Zap, el principal encargado era Víctor Moscoso. A veces montábamos unas reuniones que se transformaban en maratones improvisadas de dibujo. Intenté que los artistas convirtieran esas sesiones en historias coherentes, pero no quisieron. El único principio organizativo que imperaba era llenar todo el espacio en blanco de la página. Nos reuníamos en casa de uno o de otro, llevábamos algo para fumar y luego nos sentábamos a dibujar. Para el número de Zam (Zap Jam) de 1974 nos dividimos en equipos de dos o tres dibujantes. Yo me junté con Robert Williams y S. Clay Wilson, y me las arreglé para imponer una especie de historia con argumento que se desarrollaba a lo largo de nuestras páginas. Nunca me gustó la idea de esas sesiones de dibujo improvisadas.

El blues y el rock psicodélico se alzaron como la banda sonora de la contracultura en California durante los años 60. ¿Recuerda alguna conversación sobre música con su amigo Robert Crumb?

La escena musical de San Francisco era una rebelión contra la actitud más profesional que imperaba en Los Ángeles. En ese sentido, resultaba algo muy liberador. Robert Crumb dijo que no le gustaba ninguna música hecha después de 1936. Sin embargo, yo prefería la música de los años 50, sobre todo el rhythm & blues y el bebop. Creo que solamente fui a un concierto en el Fillmore West para ver actuar a Carlos Santana porque Bill Graham no dejaba entrar a nadie gratis, ni siquiera a Janis Joplin. La mayor parte de la música que se hizo en aquella época era demasiado ruidosa para aguantarla.

Se acostumbra a decir que los ilustradores de cómics y de pósteres de conciertos de San Francisco formaban una comunidad. ¿Participaron en las protestas contra la guerra de Vietnam?

Me involucré en diversas manifestaciones por los derechos civiles cuando era estudiante en la Universidad de Texas en los años 50. Luego vinieron las protestas en contra de la guerra de Vietnam, pero no tardé en darme cuenta de que no había demasiada comunicación entre la gente del movimiento, que estaba muy politizada, y la gente que formábamos parte de la escena musical y artística. Los dibujantes apenas se comunicaban con la gente del movimiento. Sin embargo, existe una gran foto que apareció en el San Francisco Chronicle que muestra al dibujante Spain Rodríguez mientras es detenido por la policía de la ciudad.

Uno de sus cómics más populares es Los fabulosos Freak Brothers, que empezó a publicarse en la década de los 60. ¿Cuál era su objetivo como narrador y cómo definiría su estilo visual?

Siempre quise ser humorista. Empecé mi carrera dibujando tiras cómicas a página completa para que aparecieran en varios periódicos sensacionalistas semanales, como el East Village Other en Nueva York y el Los Angeles Free Press. Debido a que las tiras estaban pensadas para ocupar una página de periódico entera, las primeras que hice de los Freak Brothers mantuvieron una gran calidad en los detalles cuando se redujeron de tamaño para encajar en el formato de un libro de cómic. Como te he comentado antes, nunca pensé en hacer cómics hasta que vi el primer número de Zap que hizo Crumb. Padezco el trastorno de Witzelsucht, también conocido como la enfermedad del chiste, y ese es mi estilo creativo. Podríamos decir que paso mucho tiempo sentado en mi estudio esperando que surjan las ideas y me gusta copiar a todo el mundo. Mi estilo de dibujo es lo que se denomina “línea sucia” y funcionó a base de prueba y error, con muchas correcciones en pintura blanca.

A principios de los años 80 pasó una larga temporada en Barcelona y luego decidió instalarse en Francia con su esposa. ¿Cómo ha sido su carrera desde que “se exilió” a Europa?

Durante un par de años vivimos cerca de Barcelona, en poblaciones como La Floresta, Valldoreix, Mirasol y Castelldefels. Esa época coincidió con los primeros días de la revista El Víbora, y conocí a todos sus dibujantes, incluidos Max, Martí, Gallardo, Mediavilla, Nazario y Pons. A principios de 1985 nos mudamos a París desde San Francisco con la intención de pasar un año en la capital francesa, pero se ha convertido en una experiencia que ya dura treinta y cinco años. Mi esposa montó una agencia literaria y ha tenido bastante éxito porque habla bien el francés y existe una falta de comunicación evidente entre anglófonos y francófonos. Precisamente, ella es la agente de Robert Crumb, que también vive en Francia.

Para terminar la entrevista, una pregunta con ecos filosóficos: ¿Qué cosas le motivan para seguir dibujando cómics en esta época tan marcada por el caos político, social y medioambiental?

Todavía dibujo de vez en cuando, aunque no tanto como antes, sobre todo porque quiero ayudar a mis editores. El objetivo es terminar algunos proyectos que tengo empezados con mis personajes, como El Superserdo (Wonder Wart-Hog), Los fabulosos Freak Brothers, Fat Freddy’s Cat y la banda de rock Not Quite Dead. Actualmente las cosas pintan muy mal en Estados Unidos, al igual que sucedía bajo el mandato del presidente Richard Nixon hace décadas. En los años 70 teníamos miedo de que nos detuvieran y nos encerraran en campos de prisioneros. Ahora está empezando a parecer lo mismo. (Publicado en Visual 205)

Texto: David Moreu. Foto del artista: Jaqen (CC BY-SA 4.0). Imágenes cedidas por Ediciones La Cúpula

La entrada El padrino del cómic underground aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

El diseño después del virus 11 Feb 2022 1:14 AM (3 years ago)

Me asalta la duda acerca de si como colectivo los diseñadores hemos sabido afrontar esta pandemia. Remontémonos a las últimas manifestaciones que como grupo hemos auspiciado o secundado. Con Aznar fue el No a la guerra. Tiempo después, por primera vez hubo movimientos semiespontáneos en el ámbito de la política, cuando se presentaron Manuela Carmena en Madrid y en menor medida Ada Colau en Barcelona. Otras veces con menos peso específico: el Prestige en Galicia, por ejemplo, sí generó una respuesta gráfica.

Si nos comparamos con otros sectores de la cultura –músicos, ilustradores, actores, escritores– todos de un modo u otro durante el confinamiento y a través de las redes sociales han procurado aportar su granito de arena aportando su contenido. ¿Dónde hemos estado los diseñadores? Vale, en un momento concreto y de la mano de las tecnologías 3D pudo parecer que estábamos todos diseñando epis, mascarillas y protectores, hasta respiradores con las máscaras de buceo… un espejismo que apenas duró unas semanas.

A nadie se le escapa que la identidad como colectivo está bajo mínimos. Es un hecho que las asociaciones han perdido presencia y voz. No es de extrañar, su trabajo en otro tiempo era respaldado por organismos oficiales, el DDi y las distintas estructuras autonómicas de promoción del diseño. No queda ninguna. Con ello, desaparecieron después los eventos y puntos de encuentro, algunos afianzados durante décadas, que fueron sustituidos por otros de iniciativa completamente privada; unos entregados a la especialización y muy enfocados al marketing y la empresa, otros de caracter alternativo y festivo, que tuvieron momentos álgidos alimentados mucho más por el tesón y entusiasmo que por la capacidad real y los apoyos. Apenas quedan unos pocos.

Hemos conocido las reivindicaciones y hasta las exigencias de muchos sectores. El comercio, la hostelería, el teatro, el ocio nocturno, hasta las peluquerías han tenido su momento de gloria. No hemos visto a ningún diseñador en la televisión explicando cómo podíamos aportar nosotros al esfuerzo común o lamentando la precaria situación. Ni siquiera para pedir ayuda hemos sido capaces. No hemos existido. Y para mí ha sido la demostración de que décadas de dar la espalda al diseño como actividad cultural en el organigrama (queríamos ser economía, pues ahora ni lo uno ni lo otro) se nos ha vuelto en contra.

En redes, la escasa presencia del diseño ha estado de la mano de los hermanos pequeños: los tipógrafos, los artesanos del diseño original y a mano, algo se ha visto, pero fuera de eso… nada.

Tampoco hemos sido capaces de articular un diálogo acerca de cómo nos va a afectar en el futuro una realidad distinta. Se diría que solo estamos esperando que todo vuelva a ser lo de antes. Que los clientes vuelvan a llamarnos para lo de siempre.

¿De verdad no tenemos nada que decir? Habría de preocuparnos. Estamos a tiempo. Esta crisis sanitaria y social ha dejado al descubierto muchas carencias del sistema. Veamos qué elementos nos ha traído. La sobreexposición de lo político que contrasta con la desafección por parte de la población. Nunca hubo tanto ruido, y nunca fueron tan pobres los mensajes, tan simples los razonamientos, tan mentirosos los argumentos. Por contra, la sociedad civil ha cobrado peso, Más allá de los aplausos a las ocho que casi hemos olvidado, las redes de solidaridad han demostrado ser una maquinaria engrasada y flexible, capaz de redimensionarse para atender a cientos de miles de familias. Por contra, las estructuras de servicio público, y no solo la sanidad, hacen aguas por todos lados, ha tenido que venir una pandemia para que nos diésemos cuenta. Se ha acelerado el abismo entre la distribución y el comercio tradicional y las nuevas formas de abastecerse: incluso podría haber sido un complemento interesante, pero ¿puede el planeta permirtirse que una mayoría de ciudadanos espere que cualquier producto se lo lleve a casa un rider o un transportista precario? Es posible que todo lo que está pasando se traduzca en una forma más responsable de consumir. Aspectos como la proximidad o la responsabilidad en la producción pueden explotar en lo que a volumen se refiere. Quizá estamos pasando de la conciencia del consumidor a la exigencia al productor, un proceso que hubiera durado décadas, podría acelerarse bruscamente. ¿Estamos los diseñadores en ello?

Son muchas las dudas y las decepciones. Pero hay una certeza: los esfuerzos del sistema por minimizar los cambios y retorcer a lo que a ellos les funcionaba, puede esta vez encontrarse con una respuesta desde abajo. Que no digo que vaya a suceder en dos días. Pero el germen está. Y los diseñadores habremos de elegir bando. Y estar preparados para sobrevivir gane el que gane. (Publicado en Visual 205)

Texto: Alvaro Sobrino

La entrada El diseño después del virus aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

Bob Studio Haciendo que las marcas luzcan bien desde 2011 4 Feb 2022 1:05 AM (3 years ago)

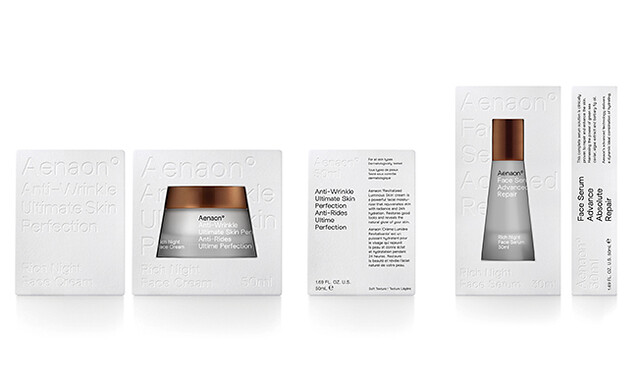

Primero fueron los clientes nacionales que buscaban nuevos envases para vender sus productos en el extranjero; posteriormente, las empresas internacionales necesitadas de un diseño fresco y novedoso. En la actualidad, el estudio griego Bob Studio trabaja indistintamente para unos y otros, firmando algunos de los mejores trabajos de diseño europeos.

En 2011, en uno de los peores momentos de la crisis que asoló Grecia, abrió sus puertas Bob, estudio fundado por Aris Tsoutsas, Andreas Thanos y Miguel Rodríguez que, en origen, tenía oficinas en Londres y Atenas. Curiosamente y a pesar de la difícil situación que pasaba el país, fue la sede mediterránea la que comenzó a ganar fama. Hoy, casi una década después, la sede de Londres ha cerrado sus puertas y la de Atenas, convertida ya en un estudio de referencia en toda Europa, continúa prestando servicios para marcas nacionales e internacionales, a pesar de las limitaciones provocadas por la COVID-19.

Mientras hablamos en este momento, en el país se han declarado nuevos confinamientos para las próximas semanas, explican los miembros de Bob que, desde que comenzó la pandemia, han visto cómo su filosofía de trabajo cambiaba. Creemos firmemente en el trabajo de equipo, y concebimos el diseño como un proceso continuo en el que todos los miembros del estudio están involucrados. Por eso, trabajar desde casa hace que todo eso resulte un poco más difícil. No obstante, y por el momento, nos las arreglamos bien.

Más allá de esos problemas de logística y organización, la COVID-19 no ha afectado a Bob en lo que al aspecto empresarial se refiere. Si bien muchos sectores se han visto profundamente dañados, y varios de nuestros clientes han pospuesto sus proyectos hasta que pase la crisis, afortunadamente los del sector de la alimentación siguieron funcionando al mismo ritmo.

De hecho, fueron los clientes del sector de la alimentación los que contribuyeron a que Bob comenzase a funcionar, hasta el punto de convencer a los miembros del estudio de dejar apartadas otras disciplinas del diseño y especializarse en el sector del packaging. Hace una década se produjo en Grecia un auge de los envases, principalmente en el sector del aceite de oliva y otros productos agrícolas. Por eso, cuando comenzamos, realizamos algunos proyectos muy exitosos en ese sector que, junto a cuestiones propias de mercado, han hecho que nos convirtamos en expertos en packaging. Con el tiempo hemos llegado a disfrutarlo mucho, porque hay mucha creatividad e innovación en este sector. En todo caso, y aunque es nuestra actividad principal, eso no quita que también hagamos proyectos para organizaciones culturales, artistas o el sector turístico.

Bob ofrece todo tipo de servicios relacionados con el diseño. Desde estrategia creativa a naming y comunicación visual, pasando por consultoría en diseño y producción 3D para marcas tan importantes como Unilever, Nestlé, Delta, Barilla, Danone o Ikea Reino Unido. No obstante, últimamente sus servicios han comenzado a ser demandados por startups locales, cuyos responsables entienden la importancia de un buen diseño a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial.

El diseño tiene un papel estratégico muy importante, sobre todo en las startups y nuevas marcas. Grecia es en realidad un país con un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas, por lo que hay muchos proyectos que tienen bastantes límites presupuestarios. Sin embargo, nuestros clientes entienden que el buen diseño es una inversión para sus negocios y hasta ahora hemos logrado brindar un buen diseño, independientemente de los recursos de los que disponían, adaptándonos en cada ocasión al presupuesto del cliente. Trabajar de esta manera no responde a nuestra intención de ser más o menos competitivos, sino al deseo de involucrarnos realmente en el proceso de creación desde el inicio hasta el lanzamiento del producto final. En el fondo, nos sentimos responsables de las marcas que creamos y queremos asegurarnos de que van en la dirección correcta.

Esa cercanía con los clientes y querer acompañarles en este proceso en ocasiones poco conocido para ellos, es una de las características de Bob, que acostumbra a establecer relaciones estrechas entre equipo y clientes. Independientemente de que sean grandes o pequeños, que sea un proyecto desde cero o que se trate de rediseñar marcas ya asentadas en el mercado, nos gusta que se involucren en el proceso de trabajo. Eso es lo que permite que varios de nuestros clientes lleven mucho tiempo con nosotros y se hayan convertido ya en amigos con quienes compartimos nuestras ideas.

Un territorio difícil

El packaging es una de las disciplinas más complejas del sector del diseño. Además de por la competencia en el punto de venta, por la cantidad de factores que intervienen en el proceso creativo y en el acto de la compra. Todo depende del producto y su mercado. Los estantes de los supermercados están llenos de productos interesantes presentados en un packaging atractivo, o no necesariamente. En el sector de la alimentación y el alcohol, para el que solemos trabajar con frecuencia, esa competencia está aun más acentuada, porque concurren marcas de todo el mundo. En esos casos trabajamos los proyectos de manera individualizada, haciendo mucha investigación y proponiendo muchas ideas antes de empezar a diseñar. Solo así es posible encontrar ese giro que hará que tu producto destaque entre los demás.

Buena parte de ese proceso de creación radica en la elección del recipiente adecuado, ya sea este una botella, un frasco o una bolsa. Además de cuestiones estéticas, en esa decisión juegan un papel importante las particularidades del producto de que se trate. Solemos hacer una investigación exhaustiva y, según el presupuesto y las particularidades del producto, proponemos fabricar nuevos diseños o elegimos entre los existentes, encontrando siempre formas de hacerlos parecer únicos, empleando para ello técnicas de diseño e impresión.

En los últimos tiempos, en esa elección, además de las particularidades del producto, es clave tener en cuenta criterios como la sostenibilidad, el reciclaje y la huella de carbono que dejan los productos. Somos muy conscientes de la importancia del medio ambiente y, siempre que es posible, intentamos sugerir materiales alternativos. Aún así, existen muchas restricciones en muchos productos que lo dificultan, pero nos agrada comprobar que, hoy en día, muchos de nuestros clientes están en el proceso de volverse más respetuosos con el medio ambiente al reducir el plástico o usar materiales alternativos. También estamos colaborando con empresas que están tratando de cambiar los hábitos de consumo para conseguir formas de vida más sostenibles.

Esta colaboración estrecha entre Bob y sus clientes ha dado lugar a proyectos cuya calidad y eficacia ha sido reconocida en certámenes como Pentawards, Dieline, EDAwards, los Premios de Diseño e Ilustración de Grecia o los premios Ermis. Es un reconocimiento por parte de nuestro sector que siempre recibimos con alegría. Si además de tener éxito en sí mismo un proyecto recibe un premio de diseño nacional o internacional, es una muy buena recompensa, no tanto para encontrar nuevos clientes como para nuestra propia satisfacción.

Para buscar nuevos clientes tal vez sean mejor las redes sociales, otro de los elementos que, en pleno siglo XXI, resultan casi imprescindibles, en cualquier estudio de diseño. Las redes sociales son una forma eficaz y sencilla de mostrar tus diseños y que sean valorados a tiempo real. En lo que se refiere a comunicar lo que haces día a día, nos parece un medio excepcional, ya que normalmente no tenemos tiempo para actualizar nuestra página web. Estar activo en las redes sociales, aunque no sea demasiado, nos ayuda a estar al día. (Publicado en Visual 205)

Texto: Eduardo Bravo

La entrada Bob Studio Haciendo que las marcas luzcan bien desde 2011 aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

El empoderamiento de Anna Higgie 27 Jan 2022 1:04 AM (3 years ago)

Mucho ha llovido desde la primera vez que vi ilustraciones de Anna Higgie en 2011 cuando diseñó la cubierta del primer álbum de Kuedo, un músico inglés de synthwave que le confió también la del EP. Aquellos dos impactos fueron suficientes para que pudiera identificar su obra allí donde la viera, ya que tenía un estilo reconocible centrado en combinar un bello retrato cercano al cómic con elementos Op Art.

Aunque nació y realizó sus estudios de arte en Australia, se estableció en Bristol muy atenta a todo lo que se cocía en el ambiente cultural de Londres, en 2006 atravesó una época rupturista siguiendo la estela de la pintora londinense Bridget Riley, prototipo del arte óptico y del minimalista Sol LeWitt, que practicaba un estilo emparentado con Mondrian, ambos guiaron durante un par de años sus pinceles, sus rotuladores, sus lápices y sus bolígrafos, ya que la suya es una técnica mixta que ejecuta sobre papel muy texturado. Aunque se volcó de lleno en el desarrollo de un universo geométrico personal, fundiendo elementos que aprendió de ambos, no se sentía del todo realizada con la abstracción, afortunadamente ya que hubiera sido un despilfarro de talento siendo tan buena dibujante; así que también tomó influencia de Alex Katz, pionero del arte Pop, en cuanto al gusto por la figura y el retrato. Las experiencias que fue adquiriendo le enseñaron a dinamitar las fronteras entre los diferentes estilos y las distintas técnicas. En una ocasión el profesor universitario Hartmut Austen le solicitó permiso para utilizar dibujos suyos en un experimento académico del ámbito del diseño, ya que se proponía deconstruirlos con la técnica del collage, Anna accedió y al ver el resultado quedó fascinada de las nuevas perspectivas que se le abrirían en su forma de trabajar si incorporara ese tipo de recursos contando con las facilidades que le permitía el ordenador. Estas influencias son las que hicieron que sus primeras realizaciones tuvieran un aire retro que podía incluso llegar a tomar apariencia de cartelería psicodélica a poco que se lo propusiera, o retroceder aun más en busca de la estética modernista, como el cartel que dibujó para Vagabond Princess, el sugerente nombre artístico que utiliza la bailarina de bellydance Samantha Emanuel. En un principio se prodigó en trabajos publicitarios que realizaba para su círculo de amistades y en la autoedición de obra gráfica, colocando sus trabajos en varias revistas conocidas en su entorno con tan buen resultado que en aquel año de 2011, cuando llamó mi atención por la divulgación que obtuvieron sus dibujos entre los aficionados a la música, ya había conseguido figurar en el book recopilatorio Illustration Now de Taschen. Su capacidad de trabajo le permitió ir madurando su estilo rápidamente, hasta el punto que destacaba por la sensualidad del trazo que permitía suponer que procedía de una mano femenina aun cuando no la conocía ni sabía su nombre siquiera porque no suele firmar sus obras de forma ostensible; su firma es su laboriosidad, su elegancia y su clase, con las que ya ha conseguido que seamos muchos los que deseamos encontrarnos con sus realizaciones porque cada una de ellas es un disfrute visual. Lo podréis comprobar personalmente viendo este porfolio que incluye obras de varias épocas, especialmente las más recientes, que es donde sus dibujos se han convertido en un puro deleite.

Residir cerca de Londres no fue obstáculo para que siguiera viajando en busca de mejores oportunidades, no cabe duda que su movilidad por todo el mundo ha sido un factor esencial tanto en su forma de dibujar como en su éxito. A través de nuestra común amiga Leyla viajó a Barcelona con motivo de los diseños navideños que le hizo para anunciar ropa confeccionada en el espíritu Lab Couture. Dios los cría y ellos se juntan, había en común el deseo de exprimir lo retro para obtener un jugo de estética rabiosamente actual, la propuesta de Lab Couture BCN supone una alternativa al prêt à porter sin caer en los elevados precios de las marcas de alta costura, con la originalidad de vender sus modelos en lugares atípicos; en este caso bajo la marca Layelfish que montaba un mercadillo vintage en el Foxy Bar. Perfectamente pudimos haber coincidido entonces por una de aquellas casualidades de la vida ya que el Foxy es un bar del Raval que frecuentaba por su buena música y por este tipo de iniciativas; así se encarriló Anna Higgie por el sendero de la moda y puntualmente por la opción del mercadillo como salida para la venta de obra original aunque la ciudad condal, sumida en la crisis de aquellos años, ya comenzaba a dar síntomas de relajo en cuanto a vitalidad y no pudo darle el espaldarazo que necesitaba su carrera. Eso llegó al año siguiente en Los Ángeles. La galería Wonderland de West Hollywood se postulaba como el espacio ideal para que los artistas y creativos pudieran exhibir sus proyectos ante un público amplio y diverso contando con la difusión y el renombre necesarios para atraer compradores. De puertas afuera se mostraba como una tienda de productos de todo tipo, tanto boutique como librería, joyería bisutería, decoración del hogar, sala de exposiciones, etc. La sección orientada a la moda daba apoyo a artistas independientes que presentaban productos de confección artesanal para que pusieran a la venta sus realizaciones envueltas en un marchamo de calidad basada en que todos eran gente con talento y originalidad, selectos de entre los mejores del mundo.

En cuanto al arte, uno de los objetivos de la Wonderland Gallery era promocionar la carrera artística de mujeres emancipadas, independientes, dueñas de su propio mundo o como suele decirse, empoderadas, mediante una exposición colectiva con el lema I Want To Be First, que consistía en representar a las pioneras que hubieran abierto nuevos cauces en su especialidad, tanto figuras históricas de las artes y las ciencias como iconos culturales de la actualidad en cualquier categoría. Anna optó por hacer un retrato de Coco Chanel que fue la primera mujer en triunfar, no como modista sino como modisto. Aquí el léxico nos juega una mala pasada ya que no es inclusivo en absoluto porque una modista es la que cose mientras que un modisto es el que diseña la ropa, trabajo mucho más creativo. Coco redefinió la ropa de mujer incorporando a la estética de la alta costura femenina elementos que hasta entonces habían sido masculinos, utilizando traje chaqueta y eliminando los corsés, los escotes, los rellenos, los volantes, tendiendo a la sencillez como sinónimo de elegancia. Era la oportunidad que Anna necesitaba para demostrarle al mundo que su búsqueda había dado fruto, dibujó el retrato de Coco Chanel a lápiz, aplicó la tinta china con pluma y pincel dejando que pudieran verse los trazos de grafito donde no estaba entintado, luego lo escaneó y agregó colores en el ordenador, probando varias composiciones, cortando y pegando en Photoshop.

El efecto positivo de aquel trabajo fue que un retrato de Anna Higgie se convirtió en un objeto codiciado por otros diseñadores de ropa, lo que le proporcionó una serie de encargos como el que le hizo la Camera Nazionale della Moda Italiana, asociación que coordina y promueve el desarrollo de la moda italiana tanto en Italia como en el extranjero. Gracias a aquella iniciativa una amplia serie de dibujos suyos quedaron a la vista de todo el mundo en la página web Camera Moda, presentando retratos de la gente más significativa del mundo de la moda italiana, dibujados a mano utilizando lápices de color de buena calidad, con acabado en tinta y algunos toques de gouache, finalmente escanea el dibujo y lo modifica con el ordenador aplicando color digitalmente, resaltando contrastes hasta llegar a un resultado satisfactorio. Aquel encargo le abrió las puertas de par en par ya que realizó retratos de diseñadores como Angela Missoni (Missoni), Lavinia Biagiotti (hija de Laura Biagiotti), Renzo Rosso (fundador de Diesel), Alessandro Dell’Acqua (de Acqua de Rochas), los gemelos Dean and Dan Caten (Dsquared2) y Andrea Pompilio, entre otros. También de ejecutivos como Tomaso Trussardi, Stefano Beraldo, Beppe Angiolini que son los promotores de la capitalidad italiana de la moda; reputados minoristas como Andrea Panconesi de la prestigiosa boutique Luisa Via Roma, además de los críticos de moda Renata Molho, Fabiana Giacomotti, Angelo Flaccavento y Simone Marchetti, responsable de Vanity Fair. De pronto todos la conocían, adoraban sus dibujos y esa fue la rampa que la llevó al éxito. Por ese camino demostró su valía desarrollando un estilo propio para obtener encargos en el mundo editorial, como vemos en el retrato de David Sadaris, el cronista que analizó las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 para la revista Vogue, con la que Anna trabaja asiduamente.

Una larga lista de revistas contienen ya sus dibujos, la hemos visto realizando luminosas portadas para ELLE, Vita Magazine, Finest Magazine y The Bristol Magazine. Además se sumó a la moda de los oráculos, editando uno a medias con Camilla Morton, la autora del divertido libro How to Walk in High Heels (Cómo funcionar sobre zapatos de tacón de aguja). Los oráculos son cajas de tarjetas, cada una de las cuales está dedicada a una celebridad cuya máxima sirve de inspiración para desenvolverse en la vida. Los hay en base a estrellas de todo tipo, el que ellas realizaron toma como referentes a los íconos del mundo de la moda. Y hablando de máximas motivadoras, la suya propia sería: “Persevera. Incluso si tienes que aceptar un trabajo de mierda para pagar las facturas, no dejes de dibujar. Sigue, insiste, si naciste para martillo del cielo caerán los clavos”.

Otra de las especialidades que ha cultivado es la realización de murales, tanto por encargo (cuando opta por un dibujo decorativo tipo Matisse), como en el más puro estilo del arte callejero, pintando graffitis de motu propio medio a escondidas. No deja de ser divertido imaginarla mirando a derecha e izquierda para asegurarse de que no viene nadie antes de proceder a hacer rápidas incursiones con el spray en las callejuelas solitarias de las ciudades por donde pasa. Y ya para acabar esta semblanza nos centraremos en su obra más reciente y personal, también íntimamente relacionada con su pasión por los viajes, que es el ingrediente que la transforma, reinventándose a sí misma cada vez que se establece en un nuevo lugar; ya sea el Chinatown de Nueva York o los exóticos confines de la India que la empujaron a dedicarse al paisaje, en planos generales a vista de pájaro acaso inspirados en la obra de Paul Noble o en retratos de diosas que la reafirman en su condición de mujer emancipada. Yo soy agnóstico, ignoro completamente todo lo relativo a la naturaleza divina; de lo que sí que estoy seguro es de que el hombre es un boceto preliminar que descartó antes de crear a la mujer, su obra maestra. (Publicado en Visual 205)

Texto: Tomás Sáinz Rofes

La entrada El empoderamiento de Anna Higgie aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

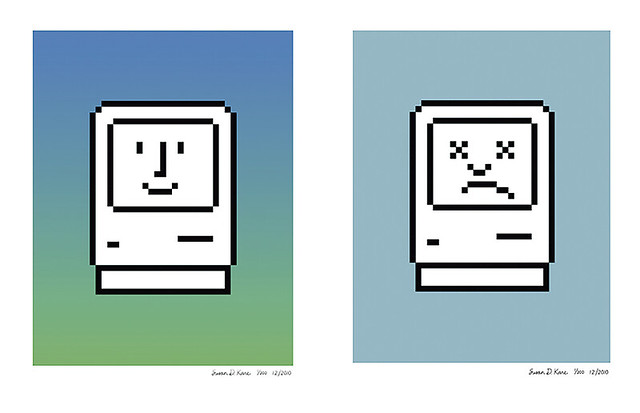

El pequeño gran trabajo de Susan Kare 24 Jan 2022 2:46 AM (3 years ago)

Este artículo despertará la nostalgia de los diseñadores más veteranos, aquellos que ya se dedicaban a la profesión antes de que la informática desarrollara herramientas lo bastante adaptadas al diseño gráfico como para que nos decidiéramos a utilizarlas. Ya saben, Steve Jobs, Apple y aquel mítico garaje donde se fraguó la forma correcta de diseñar una interfaz para que fuera lo más intuitiva posible.

Rebuscando en el desván de la memoria recordaremos cuando nuestros despachos tenían una mesa de dibujo con su paralex, la escuadra, el cartabón, el compás con ese adaptador para trazar grandes círculos, la caja de rotrings de diferentes gruesos, las hojas de Letraset, la regla moldeable para dibujar líneas curvas como si tuviéramos un pulso perfecto, el pantógrafo… ajá ¿no os acordáis del pantógrafo? Aquella especie de brazo extensible que reproducía el movimiento del lápìz a una escala mayor. El proyector de cuerpos opacos que nos ampliaba nuestro diseño en la pared para que lo redibujáramos, procurando no hacer sombra con la mano. Era bastante entretenida aquella parte del proceso y no se conseguía la precisión suficiente en según qué casos por lo que no quedaba más remedio que recurrir a cuadricular el original que habíamos rotulado en Din-A4 para tratar de reproducirlo a escala, adaptándolo a una cuadrícula mucho mayor, en la debida proporción gracias al escalímetro. Todavía recuerdo mi primer trabajo profesional como aprendiz, cuando el director de la agencia había preparado tres logotipos distintos para mostrárselos al cliente, que a la sazón era una escuela de primaria. Hasta entonces me limitaba a entintar los trazos a lápiz que había rotulado el jefe, con su noble oficio, pero como se había comprometido a enseñarles cuatro, me encargó a mí el que faltaba para cumplir el expediente. Como el nombre era bastante largo y había que tenerlo listo aquella misma mañana, no era cuestión de ponerse a trazar paralelas y hacer los cantos redondeados para dejarlo al estilo de la agencia sino que agarré un pincel y escribí el nombre del colegio con la mano izquierda, simulando letra de niño. Luego le destrocé el periódico que acababa de comprar para poder plegarlo y recortar dos siluetas, una de niño y otra de niña, cogidas por la mano de forma que al extenderlo quedara una tira de monigotes de papel, que enganché junto al logo con pegamento en barra. Mi jefe se lo estuvo mirando con buenos ojos pero no le parecía que tuviera la calidad suficiente como para mostrarlo, así que lo dejó aparte boca abajo. Pero al cliente no le terminaban de convencer los tres diseños que le enseñó y como recordaba que habían quedado en ver cuatro, no tuvo más remedio que presentárselo con gran sonrojo. Aquel fue el que eligieron, deshaciéndose en elogios por lo acertado de la propuesta; era justo lo que andaban buscando y por eso acudieron a la agencia de publicidad más cara de la ciudad, querían algo que fuera a la vez infantil, simpático y original; aun es hoy, 45 años después, que sigue siendo la imagen corporativa de la escuela.

Solo los veteranos podrán recordar lo laborioso que era hacer un simple rótulo de metacrilato antes de la llegada del plotter de corte y su amplia gama de vinilos. Había que superponer dos planchas de distinto color, transferir el logo en el tamaño preciso y recortar las dos a la vez para que, utilizando las letras de uno y el fondo del otro, encajaran perfectamente sin que se escaparan hilos de luz. Hubo un tiempo en que el diseño publicitario y la informática eran mundos completamente distintos, los que se sintieron atraídos por el Commodore 64 no podían relacionar el desempeño de su trabajo con la capacidad para los videojuegos de esta máquina que no pasaba de ser un entretenimiento doméstico; su nombre no trae la indicación del año a que nos referimos, sino a su memoria RAM de 64 Kb. Salió al mercado a partir del 82 y todavía formaba parte de otro mundo radicalmente distinto, mientras los publicistas encontraban facilidades para su trabajo buscando en los catálogos de Letraset y en hojas de trama de múltiples diseños, una nueva generación se entretenía con la gran cantidad de juegos que tenía en la memoria… que aun no podía llamarse de disco ni mucho menos de disco duro, puesto que utilizaba una casete magnetofónica. El Atari alemán fue el primer aviso de que la tecnología podía cumplir una función relacionada con el trabajo, especialmente el programa de autoedición Calamus que apareció a finales de los 80, pero la verdadera revolución se produjo al iniciarse una nueva década.

Cada uno de nosotros sabrá cuáles fueron sus motivaciones para adquirir el flamante ordenador lanzado por Apple, el exitoso Macintosh Plus, todo un icono que significó una nueva forma de trabajar para muchos de nosotros puesto que abría el campo de nuestras posibilidades. En el mundo de la preimpresión fue un bombazo que acabó con el retoque de fotolitos, la mesa de luz, el adhesivo opacador, la destreza con el cutter, el tecleado y corrección de textos, las virguerías químicas en el laboratorio fotográfico… de forma que puede decirse que hubo un antes y un después de la aparición en el mercado de aquel ordenador que nos permitía justificar el texto, maquetar las publicaciones, dibujar tensando vectores, pegar dentro… ¡deshacer! qué maravilla el comando deshacer, ojalá lo permitieran los hornos de cocina, guardar como, extrusar… y mil cosas más que iniciaron la secta de los maqueros, entre los cuales me cuento y así sigo hasta la fecha.

Cuando se cumplen unos 30 años de su adquisición, puedo decir que el Macintosh Plus es el único ordenador del que no me desprendí al comprar uno nuevo, ni lo eché al contenedor ni lo entregué en el plan renove sino que aun sigue en la estantería como una querida reliquia que cambió mi vida. Muchos lo recordaréis, compacto, con una pantalla de 9 pulgadas en blanco y negro y una disquetera de “alta” densidad que albergada floppys de poco más de 1 mega. Había que adquirir aparte el disco d uro externo, que pesaba una barbaridad para los 20 megas que tan solo almacenaba, y en mi caso, una impresora láser que resultó más cara que todo lo demás junto. Apple le ganó la partida tecnológica a Microsoft (no la propagandística) por su sistema de menús desplegables y ventanas que abrían carpetas dentro de carpetas, tanto es así que la contraofensiva de Bill Gates fue precisamente el sistema operativo Windows. Recordaréis que su filosofía WYSIWYG (lo que ves es lo que tienes, por sus siglas en inglés) le propinó una puñalada trapera a la C tintineante sobre negro características de los PCs que, no obstante, mantuvo el tipo a base de publicidad, logrando precisamente apropiarse del concepto de compatibilidad y hasta del nombre de PC, cuando el Mac también era una Personal Computer, solo que más intuitiva en su manejo, logrando que sus usuarios pudieran funcionar a un gran nivel sin necesidad de tener conocimientos informáticos. Los distribuidores de Apple me dejaron el equipo en la mesa del despacho, lo conectaron y se fueron sin que nadie me diera jamás instrucción alguna de su manejo. Era como ir al restaurante, elegías el menú, al iniciarse aparecía el icono amigable de un Mac sonriente y si alguna vez se colgaba, aparecía con una cara de indigestión realmente preocupante que indicaba que había que reiniciar el sistema, cuando no una bomba directamente que era señal de que no quedaba más remedio que cortar el suministro eléctrico y empezar de cero. Mientras estaba trabajando veíamos un relojito que nos sugería que necesitaba tiempo, lo había de muñeca y de arena, en el escritorio veíamos nuestro disco duro, los documentos que habíamos dejado en él y aparecía el disquete cuando lo introducíamos en la ranura. Pero lo que era absolutamente desternillante era la papelera que terminaba de darnos la sensación de que operábamos en un verdadero escritorio que funcionaba como el de nuestro despacho. Los que tienen el desktop repleto de iconos que se apilan unos sobre otros, como es mi caso, probablemente tendrán la mesa de su despacho llena de papeles, porque ambos están gobernados por la misma pachorra operativa. Jamás comprendí por qué los españoles a la computadora le llamamos “ordenador”, con este carácter anárquico que tenemos. ¿A quién queremos engañar? Llevamos escrita buena parte del artículo y no parece que estemos dando cumplimiento a nuestro objetivo fundamental, que es hablar de diseño y de diseñadores, parece que nos hayamos desviado de nuestro empeño para deambular por los vericuetos de la informática, pero esto no es así en modo alguno porque ya nos estamos refiriendo a una diseñadora que ha estado pasando desapercibida ante nuestros ojos si no sabemos que detrás de todos y cada uno de esos enseres cotidianos que fueron dibujados para convertirse en iconos del Mac hay una profesional que recibió el encargo de darle a una máquina, hecha de chips, placas, conexiones y demás galimatías tecnológico, una apariencia que nos resultara amigable. Ese fue el trabajo que realizó la diseñadora norteamericana Susan Kare, a la que dedicamos el artículo porque se tiró buena parte de la década de los 80 dibujando los elementos que estamos comentando para que la interfaz del Apple Macintosh tuviera su proverbial usabilidad.

Susan Kare nació en Ithaca, Nueva York, en 1954, en el seno de una familia implicada con las nuevas tecnologías ya que su hermana Jordin era ingeniera aerospacial. Como su oficio aun no existía, recibió una educación general en la Harriton High School de Pensilvania, pero sin duda lo que le proporcionó los pilares básicos sobre los que edificó su especialísma actividad fue el haber cursado estudios universitarios en el Mount Holyoke College de la provincia de Massachusetts. Era una institución exclusivamente para mujeres, algo raro en los tiempos que corrían, pero no en el siglo XIX cuando se fundó precisamente para contrarrestar el patriarcado galopante en la enseñanza norteamericana. En los 70 mantenía su peculiaridad, brindando a la mujer una educación exquisita en las artes aplicadas, en íntima relación con las más modernas adquisiciones tecnológicas, preparándolas para adquirir una base educativa muy sólida, un espíritu de alto rendimiento que le daba solvencia y capacidad para convertirse en piedra angular de la sociedad futura. Si a eso le unimos que se graduó Cum Laude obteniendo la más alta calificación como licenciada Honoris Causa (1975), y que posteriormente estudió tres años más en la Universidad de Nueva York, donde se doctoró, entenderemos que detrás de aquel trabajo aparentemente trivial había una mentalidad perfectamente adaptada a resolver con éxito un encargo tan poco habitual del que todo el mundo alaba la eficacia del resultado.

Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. En la Harriton High School había hecho amistad con Andy Hertzfeld, quien intervino en el diseño original del Macintosh, y fue quien la propuso para entrar a trabajar en Apple como diseñadora en el equipo de trabajo que estaba dando forma definitiva al Mac. Al verla de qué forma tan adecuada encaraba todo lo relativo al diseño de fuentes nativas y gráficos, ascendió rápidamente al puesto de Directora Creativa, lo que la introdujo en el equipo de trabajo responsable de la configuración del Mac, en el círculo más próximo a Tom Suiter, director de Apple Creative Services.

A su habilidad debemos gran cantidad de elementos que nos resultan enormemente familiares a los maqueros ¿Os acordáis de las fuentes del sistema? Esas cuatro tipografías que estaban presentes en cualquier aplicación sin necesidad de cargarlas, pues bien, Susan diseñó la Monaco, el tipo monoespacio básico para el funcionamiento del Mac OS; la Geneva, de grandes prestaciones y un aspecto agradable; y la muy vistosa Chicago que, ha sido la tipografía más utilizada por defecto debido a su gran legibilidad, llegando a reinar hasta la época del iPod y solo ha sido desbancada cuando las pantallas disponen de una resolución mayor que permite nuevos diseños. Susan ha sido la reina absoluta en la labor de ofrecer más por menos, a ella corresponde desde el símbolo de comando que aparece en el teclado hasta los iconos de las aplicaciones tales como Paint, Text, Print, Scan, con todas sus herramientas, el lápiz, la brocha, el bote de pintura, el lazo, el spray, la mano… pasando por todas las alertas, avisos e indicadores visuales y, por supuesto, los elementos básicos del escritorio, con especial mención de la célebre papelera.

Cuando Steve Jobs abandonó Apple para fundar NeXT, obligado por las circunstancias, se llevó con él a Susan ofreciéndole el cargo de Directora Creativa, con lo que atendió a clientes como IBM e incluso pasó a hacerse la competencia a sí misma, realizando trabajos para Microsoft, aunque para entonces –cerca de los años 90– asumiendo un nuevo reto ya que disponía de los 16 colores básicos con los que diseñar encargos, como el juego de cartas Solitario y numerosos iconos de tools universalmente conocidos también porque salieron con el sistema operativo Windows 3.0 y se mantuvieron intactos hasta el Windows XP. Desde entonces sus servicios han sido requeridos por compañías tan importantes como PayPal, Facebook y Pinterest, además de realizar sus propias exposiciones de Pixel Art.

Su trayectoria profesional fue premiada en los National Design Award Cooper Hewitt 2019, dando sentido a una vida en la que supo sacar provecho, no solo de su educación, sino también de las labores que realizaba de niña junto a su madre cuando se dedicaban al punto de cruz; es una paradoja que las mismas hojas de cuadrícula pequeña que le servían para hacer patrones de bordados, resultaran perfectas para trabajar con los sistemas matriciales de mapas de bits, simplemente sustituyendo las puntadas por píxels. (Publicado en Visual 204)

Texto: Tomás Sainz Rofes

La entrada El pequeño gran trabajo de Susan Kare aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

Antequera Azpiri, salvado 18 Jan 2022 3:59 AM (3 years ago)

Pudiendo escoger una vida de pautas tradicionales, regular y segura, para la que está perfectamente formado, Antequera Azpiri elige obedecer a su vocación artística. El modo más objetivo de comprobar que ha acertado es lograr el éxito profesional, ganarse bien la vida con sus creaciones gráficas. En pocos años conquista un sólido prestigio: publicar en varias cabeceras principales implica el triunfo de su valía.

Sin embargo, por ironía cruel de la vida, su mejor trabajo, el que acredita con claridad indiscutible un gran talento, lo realiza lejos de cualquier contexto profesional y comercial, sin apenas testigos, en la siniestra tiniebla carcelaria, y no obtendrá reconocimiento hasta pasadas varias décadas, mucho después de su muerte, ocurrida a los treinta años largos de salir de la prisión donde lo dibuja.

Pedro Antequera Azpiri nació en Madrid en 1892. Se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras y empezó a trabajar como archivero en la Biblioteca Nacional: una actividad orientada al mantenimiento y conservación de documentos bibliográficos, su clasificación y ordenamiento en espacios pulcramente silenciosos.

Pero desde temprano cultivaba la afición artística, con método, tesón y disciplina característicos.

En 1912 le dieron el segundo premio en el concurso de ilustraciones del diario El Imparcial, por un dibujo “a vista de pájaro”. Una especialísima perspectiva adoptada para enfocar la escena: el lugar y los numerosos personajes, una pequeña multitud, divisados perpendicularmente desde el cielo. Con el tiempo dibujó unas cuantas ilustraciones “a vista de pájaro” y se convirtió en una de las especialidades de su “marca”, hasta ser normal que alguien se asome al balcón de un piso muy alto y se diga que abajo, a lo lejos, ve el bullicio de coches y gente “como Antequera Azpiri”.

El joven dibujante seguramente había encontrado en el Blanco y Negro de primeros de siglo las ilustraciones a vista de pájaro de Xaudaró y le habían impresionado. Normal, ese desdoblarse y ponerse en el lugar de un ave en pleno vuelo tiene algo de vertiginoso, fascinante.

Continúa presentándose a concursos y envía trabajos a la Prensa. Es receptivo a influencias. En La Esfera publica grandes ilustraciones de composición abigarrada y coloreado minucioso que recuerdan al ruso Bilibin; en otros periódicos y revistas, dibujos en blanco y negro que por su grafismo recuerdan a varios ilustradores de la plantilla del Simplicissimus alemán.

En revistas vascas saca dibujos en la tradición de las estampas de humor costumbrista, amable y muy folklórico, que él conocía y podía sentir porque era de origen vizcaíno por parte de madre.

En 1919, a los 27 años, tiene bastante afianzados varios contactos profesionales en Madrid. Se casa con Amelia Sansinanea y se establecen en San Sebastián.

La condición de Donosti como destino de veraneo aristocrático y cosmopolita (a partir de Isabel II la corte borbónica se dejaba caer por allí cuando llegaba el calor) se ha reforzado por la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. Su ubicación fronteriza facilita la llegada de un público adinerado. La apuesta de la ciudad por esta rentable industria turística comporta una rápida modernización en plena Belle Epoque, y el sector de artes gráficas juega un importante papel en la producción de un material publicitario de estética europea. Carteles, propaganda elegante: tarjetas, cartas de restaurante, anuncios en revistas, rótulos en hoteles y comercios, catálogos… Los elementos de un ecosistema visual refinado: dígalo con diseño y vignettes.

En ese estimulante contexto, Antequera Azpiri se ocupa de la publicidad de varias empresas: Lizariturry y Rezola (que fabrica los jabones Lagarto), Perfumería Gurys, chocolates Nestlé y Suchard…

Durante quince años despliega una actividad apabullante que abarca todos los sectores profesionales. Como ilustrador de prensa no solo colabora en publicaciones vascas sino en varias madrileñas (Blanco y Negro, Buen Humor, La Esfera, Flirt, Gutiérrez…) y otras extranjeras (Advertising Displays (londinense), o La Nación (bonaerense, donde tuvo la sección Apuntes vascos). Y no solamente como dibujante de prensa y diseñador publicitario: también ilustra libros infantiles (Los aventureros, Los tres sorianitos…), escribe textos didácticos (La publicidad artística para todos, Dibujarás y pintarás), organiza con el arquitecto vanguardista Lagarde la Gran Semana Humorística Internacional (1926) y el Salón de Humoristas e Ilustradores (1932), acontecimientos que elevan el caché artístico de la ciudad; expone en Nueva York con otros dibujantes españoles (1927), crea el tebeo Manolín (1928), inaugura una muestra individual en el salón donostiarra Yacaré (1931)…

Son años de rendimiento incansable, versátil, por terrenos profesionales muy variados, en todos los cuales se maneja con solvencia. Su trabajo es siempre pulcro, irreprochable. Se ajusta correcta y aplicadamente a los códigos de cada campo. Donde quizá aflora una gracia más personal es en la serie que dibujó para Flirt, revista ilustrada “galante” (léase “erótica”) en la que escribían, junto a otros, Emilio Carrere, Wenceslao Fernández Flórez, Ramón Gómez de la Serna, Cansinos Assens y Joaquín Belda, y dibujaban también Penagos y Tovar. Notable elenco. En las escenas eróticas y con los desnudos Antequera Azpiri juega de modo delicioso, visiblemente inspirado. La dictadura primorriverista impuso restricciones, por manía censora, pero el nivel estético de los colaboradores había mantenido lejos de la procacidad el estilo de los contenidos.

La proverbial inquietud artística de Antequera Azpiri (se puede llamar también ambición profesional) le lleva de nuevo a Madrid cuando la ciudad se convierte en capital de una República que ha dinamizado la vida cultural con criterios de modernidad e intensidad sin precedentes en el país. La sociedad se ha vuelto permeable a las vanguardias europeas: el diseño y las artes gráficas adquieren gran protagonismo. En todos los órdenes Madrid se transforma en polo de atracción para los ciudadanos del país, una promesa de progreso. Antequera Azpiri llega en 1934, buscando ampliar sus horizontes. Da el paso con David Álvarez Flores, artista de Tolosa con el que ha congeniado profesionalmente durante los años donostiarras.

Mantiene las numerosas colaboraciones. Igual que las de Madrid desde San Sebastián, ahora al revés. Y las internacionales. Se hace más asidua la del diario conservador El Debate. El incremento de las controversias y tensiones políticas acarrea la proliferación de cabeceras.

A raíz del golpe militar de 1936, el gobierno incautó El Debate y puso su maquinaria al servicio del diario Política, órgano de Izquierda Republicana.

Antequera Azpiri permaneció en la redacción escribiendo artículos de información cultural y dibujando ilustraciones combativas, como las de la Galería de traidores, donde recibían fuerte tratamiento satírico cabecillas golpistas como Queipo de Llano, Mola y Franco. Se afilió a UGT y se incorporó al S.I.M. (Servicio de Información Militar) con el grado de teniente y el cometido de recopilar la información circulante en la prensa extranjera y condensarla en un boletín.

En 1939, en vísperas de la entrada de las tropas franquistas en Madrid se desplazó a Alicante para exiliarse a Buenos Aires, donde le aguardaba un contrato en La Nación. Pero en el caos multitudinario formado en el puerto, las avalanchas en torno a los últimos barcos, perdió pasaporte y salvoconductos y hubo de regresar a Madrid, donde no tardó en ser detenido y encarcelado.

Hasta ser sometido a Consejo de Guerra pasó quince meses en diversas cárceles acostumbrándose a la idea de ser cualquier día conducido ante un tribunal militar, condenado y ejecutado. Era frecuente. Su amigo David Álvarez, con quien estaba en la cárcel de Conde de Torena, fue condenado y a los pocos días fusilado. El “Capitán David” quien, como lugarteniente del coronel Ortega había participado muy activamente en la defensa de Madrid, por haberse encuadrado en el S.I.M. a Antequera Azpiri podían matarle, pero acaso más por satirizar a Franco en sus viñetas. No sería el primero. Gómez Carrera, que firmaba como Bluff en La Traca, fue fusilado porque dibujaba a Franco con largas pestañas rizadas. Llegado su turno, a nuestro dibujante se le reprochó más haber satirizado “de manera canallesca y cruel a las más altas esferas del Movimiento Nacional” que la pertenencia al S.I.M. Además, el rector Zabala y los periodistas Miquelarena y Luca de Tena le avalaron como hombre pacífico, de manos limpias de sangre. Los militares del tribunal le perdonaron la vida. El fiscal pedía 30 años por la atrocidad de no adherirse a la sublevación, rebelarse por tanto, y tuvieron la generosidad de dejárselo sólo en 20.

Qué destino diametralmente opuesto si hubiera conseguido embarcar en Alicante y ya desde mediados del 39 seguir en Buenos Aires su carrera de artista gráfico. Cambio de agujas, cambio de vías, encrucijadas donde saltar o no a una vida paralela… Un destino como el que tuvo Mauricio Amster, el diseñador polaco de la Cartilla Escolar Antifascista, que en Chile pudo continuar sus innovadores diseños y acabó siendo una gloria nacional.

Antequera Azpiri recorrió a lo largo de años varios penales. En el madrileño de la plaza del Conde de Torena coincidió con varios intelectuales, como Miguel Hernández y Buero Vallejo (quien retrató a Antequera Azpiri, como a Miguel Hernández, pero la hoja se perdió), o el escritor llanisco Baltasar Pola, ya sexagenario, que de su estancia en los presidios políticos dejó testimonio en un poemario estremecedor, Al borde de la tumba.

Antequera Azpiri también dibujó en aquellos años a sus compañeros de prisión. De esa excepcional colección, oscilante entre la caricatura esquemática y el retrato hondo, conocemos más de medio siglo después buena parte gracias a la exposición Retratos desde la prisión, organizada en 2010 con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca por Mikel Lertxundi, autor asimismo del excelente estudio biográfico incluido en el catálogo.

Está la derrota, la interrupción sangrienta de un proyecto social y político en el que nuestro concienzudo dibujante se había comprometido, pero en el plano más concreto está la vida infrahumana de las cárceles: plagadas de chinches, con techos tan bajos que ni sentado se cabe, amontonados y sin abrigo ni otro agua que un pilón en el patio, durmiendo en el suelo y comiendo bazofia. Y el terror diario de salir acaso hacia un paredón.

Lucha para contrarrestar la aniquilación sistemática: para mantener la condición humana, construir cotidianamente la dignidad mediante el ejercicio de actividades humanas y dignas: sosteniendo para ello la disciplina adquirida en la experiencia profesional.

Una forma civilizada de estar en la realidad. Estudia a los compañeros de prisión, busca en ellos el espíritu que sus captores les niegan.

Hasta ahora ha hecho caricaturas, correctamente ajustadas a los cánones del género. En una portada de La Novela Teatral ha caricaturizado a Echegaray al modo de Tovar, el magistral Tovar, que hace todas, y esa vez no ha podido. Una suplencia. Y puede dibujar retratos a pura línea de lápiz, retratos sencillos y serios como el que hizo de la pintora Ángeles Santos Torroella, singularmente acertado.

Ahora no necesita ajustarse a ningún patrón. Dibujará sin otra finalidad que sentirse vivo, mantener sus facultades en un escenario pavoroso, porque seguirlas utilizando le permite centrarse en la realidad humana y encontrarla en los otros. Y al representarles con el mayor respeto y comprensión posibles en medio de la pesadilla, identificarse juntos en una mínima esperanza. No se trata de esquematizar los rostros deformando cómicamente los rasgos más pronunciados, ni de estudiar los volúmenes de las facciones, los juegos de sombras, los ritmos de las líneas, sino de ahondar en esas personas, definir su identidad soberana y, mediante esa simpatía establecida, definir la propia, elevarse así sobre el fango en que un destino increíblemente adverso los ha hundido.

Formas de combatir la depresión, la desesperación o el tedio: las clases espontáneas, el ajedrez, la lectura, el dibujo. Organización de talleres conforme se va pudiendo. Dibujos para uno, apuntes ligeros para entretener la mano, dosificando el papel, que escasea y en ocasiones es una estraza de basta superficie. Retratos para enviar a familiares, y entonces mayor el empeño en que los vean bien, en su esencia, tal cual son, por encima de contratiempos ojalá que pasajeros. De funcionarios y carceleros también, por qué no, el corazón del artista se despoja del odio, aunque éste resultara justiciero. Y para ornamentar y decorar. Son cosas que hacen los seres humanos civilizados, mientras que torturar, ejecutar venganzas, privar de los derechos elementales seguramente no lo es.

Años de dibujar sin finalidad profesional ni comercial, sin otro propósito que erigirse frente a la barbarie y mantener una llama interna para reconocerse pese a todo; para no ahorcarse por no estar a salvo a miles de kilómetros de distancia, en un despacho de un diario bonaerense.

En 1943 llega la libertad condicional. Las puertas laborales están cerradas para él y vive realizando trabajos publicitarios sin firma. Más adelante amigos periodistas le ayudan en una lenta reinserción.

Tras el indulto concedido en 1948 empezó a publicar de nuevo, con cuentagotas: libros otra vez, y revistas ilustradas. Dibujos desangelados, débiles ecos de los anteriores.

En 1952 realizó una exposición en el Círculo de Bellas Artes y entró en contacto con gente establecida en el oficio, como Mingote.

Fue tirando en esa segunda vida de eclipsado hasta morir pocos días antes que Franco.

Hubo que esperar al siglo XXI para comprender que, aunque había sobrevivido tantos años en silencio, neutralizado, sin apenas ejercer su talento, el hombre que había dibujado así a quienes le rodeaban en aquel infierno poseía infinitamente más dignidad y humanidad que sus carceleros.

Y que ese hombre se había salvado entonces. (Publicado en Visual 205)

Texto: Luis Pérez Ortiz (LPO)

La entrada Antequera Azpiri, salvado aparece primero en Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación.

Los Beggarstaff, cartelismo entre cuñados 10 Jan 2022 2:45 AM (3 years ago)

De 1894 a 1899 dos jóvenes artistas unieron sus talentos para crear una obra cartelística única y extravagante, contrapunto sobrio y minimalista a los excesos ornamentales del Art Nouveau. Conocidos como los Beggarstaffs, a veces incluso como los Beggarstaffs Brothers, William Nicholson y James Pryde eran dos cuñados bien avenidos que creyeron poder rentabilizar conjuntamente sus habilidades para crear una obra publicitaria caracterizada por síntesis extremas de imagen que desafiaban las capacidades interpretativas del espectador. Quizá demasiado avanzados para su época, o quizá tan sólo inexpertos en el terreno de los negocios, en su corta asociación lograron dos cosas: arruinarse y crear algunos de los carteles más bellos de finales del siglo XIX. William tuvo una carrera posterior fructífera como ilustrador de libros y pintor. Pryde murió casi en la indigencia, tras una vida profesional errática y poco productiva.

Amigas, amigos, Allan: hoy quiero que conozcáis la historia de dos estupendos profesionales que, desde el fracaso económico, lograron dejar una huella indeleble en la historia de nuestro bello y noble oficio. Dos hombres que, en cierto modo se posicionaron en contra de la tendencia imperante para sentar las bases de una estrategia comunicativa que, a día de hoy, no ha perdido su vigencia.

—Por favor -–interrumpe Pol– ¿podría usted hablar hoy de manera que se le entienda? ¿En el Google Translator no encuentro su idioma…

—¡Muy gracioso!, le ataja Silvana con aire reprobador.