PTK 2025: Marktführerschaft durch Systemintegration 23 Sep 3:38 AM (last month)

Keynotes und Fachvorträge, Labore und Applikationen live im Versuchsfeld des Produktionstechnischen Zentrums Berlin – an zwei Konferenztagen erwartet Sie beim XVIII. Internationales Produktionstechnisches Kolloquium ein abwechslungsreiches Programm. Tauschen Sie sich mit anderen Expertinnen und Experten zu aktuellen Trends, erfolgreichen Strategien und innovativen Technologien aus. Entwickeln Sie in drei Plenar- und neun Fachsessions gemeinsam den gastgebenden Instituten Fraunhofer IPK und IWF der TU Berlin konkrete Handlungsperspektiven, mit denen produzierende Unternehmen Systeme effizient integrieren und so ihre Marktführerschaft nachhaltig sichern können. Programm und Anmeldung unter ptk.berlin.

UNITE gewinnt EXIST Startup Factories-Wettbewerb: Berlin-Brandenburg baut Europas größtes Gründungszentrum für wissenschaftsbasierte Startups 14 Jul 11:54 AM (3 months ago)

Bild: BMWE/Dominik Butzmann

Mit der Entscheidung im EXIST-Leuchtturmwettbewerb „Startup Factories“ des Bundes erhält die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg einen bedeutenden Schub für die Gründungsförderung aus der Wissenschaft. Die Initiative UNITE setzte sich im bundesweiten Wettbewerb gemeinsam mit neun weiteren Konsortien durch und wird in den kommenden fünf Jahren mit zehn Millionen Euro gefördert. Zusammen mit privaten Mitteln stehen insgesamt rund 21 Millionen Euro zur Verfügung, um ein international führendes Innovations- und Gründungszentrum für wissenschaftsbasierte Startups zu etablieren. (https://www.berlin.de/sen/web/presse/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1579430.php).

Zielsetzung und Bedeutung von UNITE

UNITE ist ein Zusammenschluss von mehr als 50 Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ziel ist es, die Region zu einem europäischen Innovations-Hotspot zu entwickeln. Im Zentrum steht die Förderung technologiegetriebener Gründungen, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Gesundheit und grüne Technologien. Die Initiative will die Zahl der wissenschaftsbasierten Ausgründungen deutlich erhöhen und die Rahmenbedingungen für den Wissens- und Technologietransfer verbessern.

Dabei hat sich die Initiative große Ziele gesetzt:

– Täglich eine neue wissenschaftsbasierte Gründung in der Hauptstadtregion ab 2030.

– Jährliche Qualifizierung von über 50.000 Talenten im Bereich Unternehmertum.

– Stärkere Einbindung von Frauen: Der Anteil weiblicher Gründerinnen soll bis 2030 auf 40 Prozent steigen.

– Beschleunigter Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft, etwa durch eine neue IP-Strategie, die den Prozess auf

maximal drei Monate verkürzen soll.

Stimmen aus Politik und Wissenschaft

Die Förderentscheidung wird von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wissenschaft als wichtiger Impuls für die Region bewertet – auch weil mit dem Entscheid für UNITE weitere 10 Mio. Fördermittel des Bundes in die Region geholt werden konnten. Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, sieht die Förderung entsprechend als „kräftigen Schub, um Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu machen“.

Auch Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle freut sich über den Sieg von UNITE als „Turbo für wissenschaftsbasierte Ausgründungen“ und betont die länderübergreifende Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft als echten Merhwert.

Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin und Vorsitzender von UNITE Sciences, hob bei der Siegesfeier die enge Kooperation von Hochschulen, Forschungsinstituten und Wirtschaft als Erfolgsfaktor hervor und wertet die breite, kooperative Basis als eine hervorragende Grundlage für den nachhaltigen Ausbau des Wissenschafts- und Innovationsraums in Berlin-Brandenburg.

Nun gilt es den Worten Taten folgen zu lassen und aus der Vision UNITE eine tragfähige und vor allem umsetzungsfähige Struktur zu entwickeln.

Einordnung im nationalen Kontext

Der EXIST-Wettbewerb „Startup Factories“ ist Teil der bundesweiten Strategie, das deutsche Startup-Ökosystem zu stärken und die Zahl innovativer, wissensbasierter Gründungen zu erhöhen. Insgesamt wurden zehn Projekte deutschlandweit ausgezeichnet, darunter neben UNITE auch Initiativen in Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Förderung ist an die Bedingung geknüpft, dass mindestens die Hälfte der Mittel aus privaten Quellen stammt. (https://www.exist.de/DE/Programm/EXIST-Startup-Factories/startup-factories_node.html).

Erweiterung in Adlershof: Biosynth investiert in moderne Pharmafertigung 7 Jul 11:53 PM (3 months ago)

Bild: Feierliche Eröffnung am 02. Juli 2025. Pierre Adenis/Biosynth.

Biosynth, ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Wirkstoffen und Diagnostika spezialisiert hat, hat seinen Berliner Standort in Adlershof erweitert und eine neue Produktionsanlage in Betrieb genommen. Diese Erweiterung ermöglicht die Herstellung besonders innovativer Medikamente und Impfstoffe, bei denen verschiedene Wirkstoffe oder Moleküle miteinander verbunden werden – einen Prozess, der als Biokonjugation bezeichnet wird. Solche biokonjugierten Produkte spielen eine immer wichtigere Rolle in der modernen Medizin, da sie gezielt Therapien verbessern und die Wirksamkeit von Medikamenten erhöhen können.

Die neue Produktionsanlage umfasst sogenannte Reinräume, das sind spezielle Räume mit sehr hohen Hygienestandards, in denen die Herstellung der Arzneimittel unter streng kontrollierten Bedingungen abläuft. Diese Reinräume sind in unterschiedlichen Reinheitsklassen – C und D – eingerichtet und bieten eine Fläche von insgesamt 135 Quadratmetern für die Produktion. In diesen Bereichen werden moderne Geräte genutzt, wie zum Beispiel Laminar-Flow-Bänke, die helfen, immer sterile und saubere Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Außerdem sind Lüftungs- und Luftfiltersysteme installiert, die dafür sorgen, dass keine schädlichen Stoffe oder lebende Keime in die Produktion gelangen.

Ein wichtiges Merkmal der Anlage ist die flexible Produktion: Biosynth kann mit verschiedenen Verfahren wie Chromatographie – einem Verfahren zur Trennung und Reinigung von Stoffen – und Tangentialflussfiltration unterschiedliche Mengen herstellen. Das reicht vom kleinen Maßstab für Forschungszwecke bis hin zu größeren Chargen, die für klinische Studien oder sogar die spätere Markteinführung gedacht sind. Um eine Vermischung der Produkte und somit Kontaminationen zu vermeiden, verwendet das Unternehmen Einwegmaterialien. Das heißt, dass alle Teile, die mit den Wirkstoffen in Kontakt kommen, nach jedem Produktionsdurchgang ausgetauscht werden.

Adlershof – Hotspot für biotechnologische und pharmazeutische Unternehmen

Mit dieser neuen Anlage kann Biosynth jetzt vielfältige Projekte unterstützen – von der frühen Entwicklung neuer Wirkstoffe über klinische Studien bis hin zur Produktion für den Verkauf. Damit trägt das Unternehmen wesentlich dazu bei, dass innovative Behandlungs- und Diagnostikverfahren schneller verfügbar werden. Gleichzeitig stärkt diese Investition den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung für biotechnologische und pharmazeutische Unternehmen gewonnen hat.

Für Biosynth ist die Erweiterung zudem Teil einer internationalen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen möchte seine Produktionskapazitäten mit Hilfe modernster Technologien kontinuierlich ausbauen, um mit den wachsenden Anforderungen der Life-Science-Branche mitzuhalten.

(Quelle: Biosynth stärkt Berliner Standort mit neuer Anlage – Zukunftsorte Berlin).

Deep Tech Award 2025: Berliner Unternehmen zeigen technologische Stärke 6 Jul 2:23 PM (3 months ago)

Bild: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Mit dem Deep Tech Award 2025 hat Berlin erneut seine Position als Innovationsstandort für hochspezialisierte, zukunftsweisende Technologien unter Beweis gestellt. Am 2. Juli 2025 wurden fünf Unternehmen aus der Hauptstadt in einer feierlichen Preisverleihung am Berliner Holzmarkt ausgezeichnet – in den Kategorien Künstliche Intelligenz, Robotik, Photonik & Quantentechnologie, Web3 sowie Sustainable & Social Impact.

Insgesamt mehr als 100 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung wählte 15 Finalist:innen aus. Fünf Projekte wurden letztlich mit dem Preis geehrt, der mit jeweils 10.000 Euro dotiert ist.

Exzellenz in fünf Technologiefeldern

Die Bandbreite der eingereichten Lösungen reichte von quantenbasierten Rechensystemen über Anwendungen der Künstlichen Intelligenz bis hin zu innovativer Robotik und Web3-Technologien. Allen Projekten gemein ist ein klarer Anwendungsfokus: Die ausgezeichneten Unternehmen entwickeln marktfähige Produkte, die auf Forschung und tiefem Technologie-Know-how basieren – oft mit Bezug zu gesellschaftlichen Herausforderungen.

Die Preisträger 2025 im Überblick

| Kategorie | Unternehmen | Projektschwerpunkt |

| Künstliche Intelligenz | Noah Labs | Früherkennung chronischer Krankheiten per Sprachanalyse |

| Photonik & Quantentechnologien | Kipu Quantum | Quantenalgorithmen für industrielle Anwendungen |

| Robotik | DiAvEn (Labfly) | Autonome Drohnensysteme für medizinische Transporte |

| Sustainable & Social Impact | PRAMOMOLECULAR | RNA-basierte Therapieansätze zur gezielten Behandlung schwerer Erkrankungen |

| Web3 – DLT, Blockchain, NFW & Metaverse | AFTS | Digitalisierung der militärischen Lieferketten der NATO mit Web3-Technologien |

Außerdem waren nominiert:

Künstliche Intelligenz

– Hexafarms GmbH

– ANUS Simulation GmbH

Photonik & Quantentechnologien

– Mimotype Technologies GmbH

– Noxoon GmbH

Robotik

– ConBotics GmbH

– pi4_robotics GmbH

Sustainable & Social Impact

– Level Nine Labs (UG)

– Skyseed GmbH

Web3 – DLT, Blockchain, NFW & Metaverse

– NYALA Digital Asset AG

– Peachz Technology Inc

Förderung für zukunftsweisende Ideen

Ziel des Deep Tech Awards ist es, forschungsnahe Entwicklungen „Made in Berlin“ sichtbar zu machen und Unternehmen auf dem Weg zu Marktreife und Wachstum zu unterstützen. Verliehen wird der Preis von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gemeinsam mit weiteren Partnern aus Wirtschaftsförderung und Wissenschaft.

Politik würdigt Innovationskraft

In ihrer Laudatio betonte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die Bedeutung von Deep Tech für die Region und darüber hinaus:

„Deep Tech ist ein strategisches Zukunftsfeld. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie aus Forschung marktfähige Produkte mit gesellschaftlichem Mehrwert entstehen.“

Giffey verwies auch auf die Bedeutung von Deep Tech für die wirtschaftliche Souveränität Europas sowie den Umbau hin zu einer nachhaltigen, resilienten Wirtschaft.

Berlin als Hotspot für Deep Tech

Mit fast 400 Tech-Start-ups pro Jahr, zahlreichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie einem dynamischen Investitionsklima zählt Berlin mittlerweile zu den europäischen Deep-Tech-Metropolen. Der Preis zeigt, welches Potenzial in den interdisziplinären Teams der Hauptstadt steckt – ob in der Medizintechnologie, in der quantenbasierten Datenverarbeitung oder bei sicherheitskritischen digitalen Infrastrukturen.

Starke Partner, starkes Signal

Der Deep Tech Award ist Bestandteil des Landesprogramms Projekt Zukunft, mit dem Berlin die Entwicklung und Vermarktung innovativer, digitaler Geschäftsmodelle gezielt unterstützt. Inzwischen hat sich der Preis als bedeutendes Qualitätssiegel etabliert – für Unternehmen ebenso wie für Investor:innen und Kooperationspartner.

Weitere Informationen zum Deep Tech Award, den Preisträgern sowie zur nächsten Ausschreibung gibt es auf der Website der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Neues Data & AI Center in Berlin-Adlershof: Meilenstein für datengetriebene Forschung 4 Jun 11:14 PM (4 months ago)

Bild: unsplash

Berlin will ein starkes Zeichen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und datenintensiven Forschung setzen: Am traditionsreichen Wissenschaftsstandort Adlershof soll ein neues Data & AI Center entstehen. Die Initiative geht auf eine enge Zusammenarbeit bedeutender Berliner Forschungseinrichtungen zurück, darunter das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), das Max-Delbrück-Center für Molekulare Medizin (MDC), die Berlin University Alliance sowie das Zuse-Institut Berlin (ZIB). Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, eine zukunftsweisende Rechen- und Dateninfrastruktur für die Wissenschaft und darüber hinaus zu schaffen.

Das geplante Zentrum soll nicht nur der Vernetzung und Kooperation innerhalb der Berliner Forschungslandschaft dienen, sondern auch die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Berlin stärken. Besonders betont wird dabei der gesellschaftliche Nutzen der datengetriebenen Forschung: Von Gesundheit über Materialwissenschaften bis hin zur Klimaforschung sollen Technologien wie Künstliche Intelligenz künftig effizienter und verantwortungsbewusster eingesetzt werden können.

Fünf Megawatt Rechenleistung

Geplant ist der Aufbau eines leistungsstarken Rechenzentrums in Berlin-Adlershof. Dieses soll in den kommenden Jahren schrittweise in Betrieb genommen und perspektivisch auf eine Rechenleistung von bis zu fünf Megawatt erweitert werden – eine Kapazität, mit der es sich mit bestehenden Hochleistungsrechenzentren in Deutschland messen könnte. Dabei setzen die Verantwortlichen auf eine nachhaltige Strategie: Ressourcen wie Speicher- und Rechenkapazitäten sollen gemeinsam genutzt werden, um Energie und Infrastruktur effizient einzusetzen.

Eine technische Grundlage bildet das bereits existierende Glasfasernetz BRAIN (Berliner Forschungsnetzwerk), das wissenschaftliche Einrichtungen in der Hauptstadt verbindet und somit ein starkes Rückgrat für die digitale Forschung bildet.

Die Vorbereitung des Projekts erfolgt eng abgestimmt: Die Partner erarbeiten derzeit ein gemeinsames Finanzierungskonzept, ein institutionenübergreifendes Verwaltungsmodell und ein Nutzungskonzept, das den Zugang zur Infrastruktur für eine möglichst große Zahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen soll. Die offene, auf Kooperation basierende Struktur gilt dabei als Modell für eine neue Art des wissenschaftlichen Arbeitens – institutionenübergreifend, nachhaltig und zukunftsgerichtet.

Mit dem Data & AI Center in Adlershof sendet Berlin ein klares Signal: Die Hauptstadt will nicht nur ein Ort für bahnbrechende Forschung bleiben, sondern die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und Big Data aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, könnte es nicht nur den Wissenschaftsstandort Berlin maßgeblich verändern, sondern auch ein Modell für andere Regionen in Deutschland und Europa darstellen (Quelle: Helmholtz-Zentrum Berlin, Pressemitteilung vom 27. Mai 2025 Gemeinsames Data & AI Center für Berlin geplant – Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB))

Die Zukunft der Arbeit: Psychische Gesundheit, Megatrends und neue Erfolgsfaktoren 29 May 10:53 PM (4 months ago)

Die Arbeitswelt steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Technologischer Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel und der demografische Umbruch prägen bereits heute unseren Arbeitsalltag – und werden ihn bis 2030 weiter transformieren. Im Zentrum dieser Entwicklung rückt ein Thema immer stärker in den Fokus: die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Neue Studien zeigen, dass sie zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen wird.

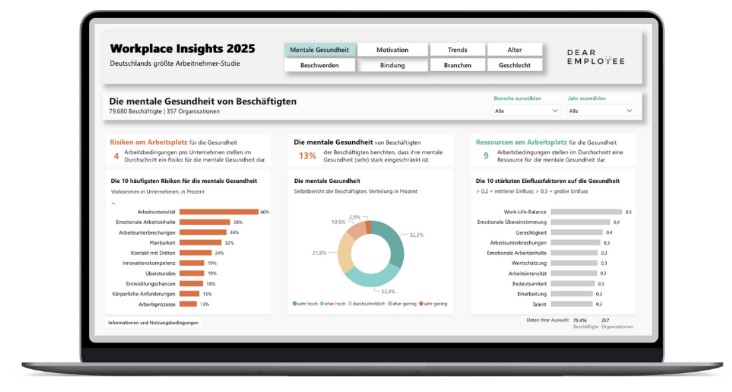

Workplace Insights Studie 2025: Psychische Gesundheit als Schlüsselthema

Die „Workplace Insights 2025“ von DearEmployee, einem Berliner Mental Health Startup, ist eine große deutsche Beschäftigtenstudie zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie setzt Daten in Korrelation und bringt Arbeitskontext, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation und vieles mehr miteinander in Bezug. Das zeigt Zusammenhänge auf und liefert aufschlussreiche sowie gleichermaßen alarmierende Erkenntnisse. Nun wurden ihre Ergebnisse veröffentlicht.

Die Befragung von mehr als 79.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zeigt: Burnout ist längst kein Randphänomen mehr, sondern erreicht im mittleren Erwerbsalter einen besorgniserregenden Höhepunkt. Besonders Beschäftigte zwischen 31 und 40 Jahren schätzen ihr Burnout-Risiko am höchsten ein – mit 18 Prozent dreimal so häufig wie Berufsanfänger:innen.

Die Gründe sind vielfältig: Mit zunehmendem Alter steigen berufliche und private Anforderungen. Zeitdruck, emotionale Belastungen und häufige Arbeitsunterbrechungen werden vor allem von Menschen zwischen 21 und 40 Jahren als besonders stressreich empfunden. Diese Faktoren zählen nicht nur zu den häufigsten Belastungen, sondern wirken sich auch am stärksten auf die mentale Gesundheit aus.

Gleichzeitig nehmen wichtige Schutzfaktoren ab. Wertschätzung durch den Arbeitgeber und eine ausgewogene Work-Life-Balance werden mit zunehmendem Alter seltener erlebt. Besonders um das vierte Lebensjahrzehnt herum geraten beruflicher Aufstieg, familiäre Verpflichtungen und steigende Arbeitsbelastung oft in Konflikt.

Dr. Amelie Wiedemann, Geschäftsführerin von DearEmployee, betont die Dringlichkeit für Unternehmen, sich diesem Thema zu widmen: „Die steigende Burnout-Gefahr zeigt, wie stark die Belastungen im Arbeitsalltag gerade in der Lebensmitte zunehmen – sei es durch mehr Verantwortung, eine höhere Arbeitsdichte oder zusätzliche familiäre Aufgaben. Unsere Daten zeigen: Die mentale Überlastung ist in den 30-ern am größten – obwohl viele Anforderungen später noch steigen. Das spricht dafür, dass mit zunehmender Berufserfahrung auch die Fähigkeit wächst, besser mit Belastungen umzugehen.“

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen diese Muster: Psychische Belastung folgen einem klaren Prinzip über das Erwerbsalter hinweg. Doch Einheitslösungen würden zu kurz greifen. Ein Gegensteuern erfordert eine gezielte, lebensphasenorientierte Prävention.

Megatrends der Arbeitswelt 2030: Rahmenbedingungen im Wandel

Vor diesem Hintergrund werden die Megatrends der Arbeitswelt, wie sie die Hays-Studie „Arbeitswelt 2030“ beschreibt, noch bedeutsamer. Sechs Entwicklungen prägen demnach die Zukunft der Arbeit:

- Generationenvielfalt und Individualisierung: Altersgemischte Teams bieten Potenziale, wenn Unternehmen auf unterschiedliche Werte und Bedürfnisse eingehen.

- Flexibles Arbeiten und neue Arbeitsmodelle: Hybride Arbeitsformen und flexible Arbeitszeiten sind längst Standard – besonders Jüngere fordern mehr Selbstbestimmung.

- Gesundheit als strategischer Erfolgsfaktor: Die Förderung psychischer Gesundheit wird zum Wettbewerbsvorteil.

- Technologischer Wandel und KI: Digitale Tools und Künstliche Intelligenz verändern Arbeitsprozesse und erfordern lebenslanges Lernen.

- Skill-basierte Karrieren: Klassische Jobprofile lösen sich auf, Kompetenzen und Weiterbildung werden wichtiger.

- Neue Führungskultur: Flachere Hierarchien und ein kooperativer Führungsstil sind gefragt – auch, um mentale Gesundheit zu fördern.

Neue Impulse für Prävention und Führungskultur

Die Studien machen deutlich: Die Förderung der psychischen Gesundheit muss integraler Bestandteil moderner Unternehmensführung werden. Unternehmen profitieren nicht nur von geringeren Fehlzeiten, sondern auch von einer stärkeren Bindung und Motivation der Mitarbeitenden.

Empfehlungen für Unternehmen:

- Psychische Gesundheit zur Führungsaufgabe machen: Führungskräfte sensibilisieren und gezielt schulen.

- Niedrigschwellige, flexible Angebote schaffen: Digitale Tools, Beratungen und offene Kommunikation helfen, Hemmschwellen abzubauen.

- Mitarbeitende aktiv einbinden: Beteiligung und Feedback sind entscheidend, um wirksame Maßnahmen zu entwickeln.

- Erfolg messbar machen: Die Wirksamkeit von Maßnahmen sollte regelmäßig evaluiert und angepasst werden.

- Altersdifferenzierte Prävention und lebenslanges Lernen: Arbeitsbedingungen und Weiterbildungen müssen an Lebensphasen und neue Technologien angepasst werden.

Zukunftsfähigkeit braucht neue Prioritäten

Die Arbeitswelt der Zukunft verlangt nach Flexibilität, Vielfalt, technologischem Know-how – und vor allem nach einer neuen Wertschätzung der mentalen Gesundheit. Unternehmen, die diese Entwicklungen aktiv gestalten und die psychische Gesundheit ihrer Teams in den Mittelpunkt rücken, sichern sich nicht nur die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden, sondern auch ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt.

Reallabore-Innovationsportal: Zentrale Plattform für Experimentierräume startet am 22. Mai 29 May 2:40 PM (4 months ago)

Bild: unsplash

Mit der offiziellen Freischaltung des Reallabore-Innovationsportals am 22. Mai 2025 setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) einen wichtigen Impuls für die Innovationsförderung in Deutschland. Die neue Plattform dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen und die interessierte Öffentlichkeit, die sich über das Thema Reallabore – sogenannte „regulatory sandboxes“ – informieren, austauschen und beraten lassen wollen.

Reallabore ermöglichen es, neue Technologien, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen und für eine begrenzte Zeit zu testen. Dabei gelten oft spezielle rechtliche Rahmenbedingungen – etwa befristete Ausnahmeregelungen, um Innovationen ohne bürokratische Hürden praktisch zu erproben. Ein erklärtes Ziel des Portals ist es, diesen Experimentierraum sichtbarer und leichter zugänglich zu machen und den Praxistransfer sowie regulatorisches Lernen voranzutreiben.

Das Portal bietet:

– Informationen zu laufenden, geplanten und abgeschlossenen Reallaboren in ganz Deutschland, sichtbar auf einer digitalen Landkarte.

– Fachliche Beratung für Innovator:innen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung sowie eine virtuelle Meldestelle für rechtliche Hürden.

– Aktuelle Hinweise zu Experimentierklauseln, rechtlichen Entwicklungen und Fördermöglichkeiten.

– Vernetzungsmöglichkeiten: Netzwerkveranstaltungen, ein Online-Mitgliederbereich, ein Mentoringprogramm und vielfältige Fachgruppen stehen bereit. Mehr als 1.000 Mitglieder haben sich bereits vernetzt.

– Praxisbeispiele, Leitfäden und Newsletter, die den Austausch zwischen Praxis und Politik stärken.

Unmittelbar mit dem Portalstart ist das neue Reallabore-Gesetz in eine Pilotphase getreten. Ziel ist eine „innovationsfreundlichere Genehmigungspraxis“ und ein einheitlicher rechtlicher Rahmen deutschlandweit. Öffentliche Auftraggeber, Unternehmen und Forschungseinrichtungen erhalten damit strukturiertere Möglichkeiten, innovative Lösungen – etwa in Mobilität, Bau oder digitaler Verwaltung – frühzeitig und reguliert zu testen.

Die virtuelle Auftaktveranstaltung am 22. Mai stieß auf großes Interesse: Fast 500 Anmeldungen verdeutlichen den Bedarf nach Plattformen, die Innovation und rechtlichen Wandel stärker zusammenbringen.

Mit dem Start des Reallabore-Innovationsportals können Innovationsakteure deutlich einfacher Anlauf nehmen, regulatorische Hindernisse identifizieren – und neue Ideen in Reallaboren schneller in reale Anwendungen überführen. Das neue Portal soll in den kommenden vier Jahren die Nutzung und Qualität der Reallabore in Deutschland weiter ausbauen.

Weitere Informationen und Zugang zum Netzwerk finden Interessierte ab sofort unter www.reallabore-innovationsportal.de.

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025: Jetzt bewerben und Zukunft gestalten! 23 May 12:44 PM (5 months ago)

Bild: Agentur Medienlabor

Der Innovationspreis Berlin Brandenburg würdigt seit über vier Jahrzehnten herausragende innovative Leistungen in der Hauptstadtregion. Ziel ist es, zukunftsweisende Ideen zu fördern und die Menschen dahinter sichtbar zu machen – unabhängig davon, ob sie technologische, wirtschaftliche, kreative oder gesellschaftliche Relevanz besitzen.

Was ist der Innovationspreis?

Die Bundesländer Berlin und Brandenburg verleihen den Preis 2025 zum 41. Mal. Klingende innovative Lösungen werden jährlich mit Preisgeldern von jeweils 15.000€ prämiert. Neben der finanziellen Auszeichnung umfasst der Preis vor allem Vorteile wie regionale und überregionale Sichtbarkeit, Zugang zu einem starken Netzwerk und erhöhte Strahlkraft für das eigene Projekt.

Was bietet der Preis?

– Sichtbarkeit: Präsentation vor breiter Öffentlichkeit

– Anerkennung: Auszeichnung durch die Landesregierungen

– Netzwerk: Zugang zu Kontakten in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

– Signalwirkung: Stärkung des Innovationsstandorts Berlin-Brandenburg

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind:

– Unternehmen aller Größen, vom Start-up bis zum Mittelständler

– Handwerksbetriebe

– Forschungseinrichtungen und Hochschulen

– Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Voraussetzung: Ihre Innovation ist einem der sechs Cluster der gemeinsamen Innovationsstrategie (innoBB) zuzuordnen:

– Gesundheitswirtschaft

– Energietechnik

– Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

– Medien und Kreativwirtschaft

– Optik und Photonik

– Verkehr, Mobilität und Logistik

Bewerbung: So einfach geht’s

Der gesamte Bewerbungsprozess ist digital und kostenfrei. In nur zwei Schritten reichen Sie Ihre Unterlagen bequem online ein. Eine unabhängige Jury bewertet alle Einreichungen anhand festgelegter Kriterien.

Wichtige Termine im Überblick:

Ablauf: Von der Bewerbung zur Preisverleihung

| Meilenstein | Datum |

| Wettbewerbsstart | 28. April 2025 |

| Bewerbungsschluss | 14. Juli 2025, 12 Uhr |

| Bekanntgabe der Nominierten | 2. Oktober 2025 |

| Preisverleihung | 28. November 2025 |

Bis zu zehn Nominierte präsentieren ihre Ideen im Pitch – fünf von ihnen werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet.

Stimmen aus der Region

„Der Innovationspreis Berlin Brandenburg ist eine hervorragende Gelegenheit, zu zeigen, welches Potenzial in der Hauptstadtregion steckt. Für viele Gründerinnen und Gründer war dieser Wettbewerb bereits der entscheidende Moment, um ihre Ideen in den Markt einzuführen.“

Franziska Giffey, Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe

„Wir fördern nicht nur die Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, sondern setzen auch ein starkes Signal für Innovationen, die unsere Zukunft gestalten.“

Daniel Keller, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg

Rückblick & Wirkung

Seit dem Start des Wettbewerbs wurden:

– über 4.680 Bewerbungen eingereicht,

– mehr als 180 Preisträger:innen ausgezeichnet,

– und unzählige Partnerschaften und Innovationen initiiert, die Berlin-Brandenburg bis heute prägen.

Alle Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen und zur Einreichung finden Sie auf der offiziellen Website des Innovationspreises Berlin Brandenburg:

www.innovationspreis.de

Deutschlands erstes Digitalministerium: Auswirkungen auf die digitale Hauptstadtregion 23 May 2:48 AM (5 months ago)

Mit der Unterzeichnung des neuen Koalitionsvertrags durch Union und SPD am 5. Mai 2025 plant die Bundesregierung erstmals die Einrichtung eines eigenständigen Digitalministeriums. Die Wirtschaft beobachtet die Entwicklung aufmerksam, und auch die Hauptstadtregion erwartet Veränderungen in den kommenden Jahren.

Erwartungen von Unternehmen

Eine aktuelle Bitkom-Umfrage (Neues Digitalministerium: Was die deutsche Wirtschaft erwartet | Presseinformation | Bitkom e. V.) unter 602 Unternehmen zeigt, dass 85 Prozent der deutschen Unternehmen die Digitalpolitik als zentralen Schwerpunkt der neuen Bundesregierung verstanden haben möchten. Im Vordergrund stehen dabei die Themen:

– Cybersicherheit: 95 Prozent der Unternehmen halten die Bekämpfung von Internetkriminalität für essenziell.

– Digitale Bildung: Ebenfalls 95 Prozent fordern die Digitalisierung der Schulen.

– Datenschutz: 95 Prozent sehen Handlungsbedarf und sprechen sich für eine Überprüfung und Modernisierung der

bestehenden Regelungen aus.

Weitere wichtige Themen sind die Steigerung der digitalen Souveränität (89 Prozent), die Digitalisierung von Unternehmen und Verwaltung (jeweils 87 Prozent) sowie die Digitalisierung des Gesundheitswesens (86 Prozent).

Infrastruktur und Kompetenzen als Grundlage

Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur wird von 82 Prozent der befragten Unternehmen als notwendig für die Digitalisierung angesehen. Ebenso viele Unternehmen halten den Ausbau der Digitalkompetenzen in der Gesellschaft für unverzichtbar. „Wenn Deutschland jetzt entschieden handelt, kann es sich als starker Player in der digitalen Welt positionieren – und damit seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Sicherheit und seinen Wohlstand nachhaltig sichern.“, erklärt Dr. Ralf Wintergerst, Präsident Bitkom (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025).

Einschätzung der neuen Bundesregierung

74 Prozent der Unternehmen halten es für möglich, dass die neue Bundesregierung die Wirtschaft voranbringen kann. 99 Prozent der Unternehmen fordern Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Bedeutung für die Hauptstadtregion

Berlin und Brandenburg gelten als Standorte für Innovationen und als Testfelder für digitale Lösungen. Die Einrichtung eines Digitalministeriums stellt für die Region sowohl eine Möglichkeit als auch eine Aufgabe dar: Es besteht die Gelegenheit, die Digitalisierung der Verwaltung, die Modernisierung des Bildungssystems und die Entwicklung einer sicheren, vernetzten Wirtschaft voranzutreiben.

Aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Hauptstadtregion

Mit der Errichtung des eigenständigen Digitalministeriums ergeben sich für Unternehmen – insbesondere in der Hauptstadtregion – neue und erweiterte Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung der Digitalpolitik:

Unternehmen profitieren erstmals von einem zentralen Ansprechpartner für Digitalthemen wie digitale Infrastrukturen, Künstliche Intelligenz, Verwaltungsdigitalisierung und digitale Wirtschaft. Das Ministerium bündelt diese Themen und ist als zentrale Anlaufstelle positioniert, sodass Unternehmen gezielt Anliegen, Vorschläge und Innovationsbedarfe einbringen können.

Die Beteiligung an Digitalgipfeln und Austauschplattformen wird gestärkt: “Auch die Fortführung des Digitalgipfels als zentrale Plattform für den Austausch von Digitalwirtschaft und Politik geht in der Federführung des neuen Ressorts, was wir sehr begrüßen”, erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025). Unternehmen können sich dort aktiv einbringen, Netzwerke aufbauen und Impulse für die nationale Digitalstrategie setzen. Der Digital-Gipfel versteht sich als Dialogforum der Bundesregierung, bei dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam an der Digitalisierung in Deutschland arbeiten.

Neben den Austauschformaten wie dem Digital-Gipfel schafft das neue Digitalministerium durch seine erweiterten Zuständigkeiten auch auf operativer Ebene neue Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen. Es übernimmt die zentrale Koordination und Umsetzung von Digitalprojekten in der Bundesverwaltung und setzt dabei verbindliche Standards. Unternehmen können sich aktiv an Konsultationsverfahren, Pilotprojekten und der Entwicklung digitaler Standards beteiligen und so die Digitalpolitik direkt mitgestalten.

Robotik aus Berlin: Können Serviceroboter die Pflege entlasten? 20 May 5:16 AM (5 months ago)

Was, wenn die Lösung für den Fachkräftemangel in der Pflege nicht in noch mehr Personal, sondern in einer völlig neuen Art der Unterstützung liegt? Ein Berliner Unternehmen wagt genau diesen Schritt und präsentiert einen neuen Pflegeroboter, der die Pflegebranche grundlegend entlasten und für mehr Effizienz und höhere Qualität für Pflegende und Gepflegte sorgen soll.

Die Berliner pi4_robotics GmbH zählte 2024 zu den Gewinnern des Berliner Deep Tech Awards und hat die dort präsentierte Workerbot-Lösung nun zur Marktreife gebracht. Der Workerbot9 ist ein innovativer Pflegeassistenzroboter, der Logistikaufgaben übernimmt, Bewohner betreut und das Personal in Pflegeeinrichtungen grundlegend entlastet. Seit Anfang 2024 ist er verfügbar und wurde seitdem stetig um Funktionalitäten ergänzt.

Innerhalb nur eines Tages ist der digitale Kollege einsatzbereit. Er benötigt keine spezielle Infrastruktur und kann per Browser bedient beziehungsweise konfiguriert werden. Die einfache Handhabung ermöglicht Pflegeeinrichtungen einen schnellen Einstieg in die digitale Assistenz und erfordert keine weiteren IT-Kenntnisse.

Schon länger wird der Einsatz von Robotern in der Pflege, die mit der Gesundheitsbranche am stärksten vom Fachkäftemangel betroffen ist, diskutiert. Durchgesetzt haben sich die digitalen Kollegen bisher nicht.

Entlastung für Pflegeteams

Warum sich Roboter hierzulande nur sehr schleppend durchsetzen, hat vielfältige Gründe – von den Kosten über nicht vorhandene Technikkompetenzen bis zu emotionalen Gründen wie Ängsten und Unsicherheiten.

Besonders in der Pflege könnten Roboter jedoch für Betroffene zum echten Gamechanger werden. Pflegeroboter wie der Workerbot9 können schon heute zahlreiche Aufgaben übernehmen, die bisher viel Zeit und Personal binden. Dazu zählen Logistikdienste wie das Verteilen von Speisen, Getränken oder anderen Gegenständen, das Empfangen und Begleiten von Gästen sowie Erinnerungen an regelmäßiges Trinken. Auch Unterhaltung, etwa durch Spiele, gehören zum Repertoire.

Nachts unterstützen Roboter das Personal, indem sie Bewohner in den Gängen melden, nächtliche Kontrolldienste übernehmen oder vor Feuer warnen. Über integrierte Telepräsenzfunktionen können Pflegekräfte, Angehörige oder Ärzte zudem virtuell mit den Bewohnern direkt in Kontakt treten – ohne jedes Mal die Personen aufsuchen zu müssen und lange Wegstrecken hinter sich zu bringen.

Pro Schicht legen Pflegekräfte in Deutschland durchschnittlich 10 – 12 Kilometer zurück – das entspricht etwa der Strecke vom Brandenburger Tor bis nach Marzahn. Roboter können diese Laufwege signifikant reduzieren und Pflegenden mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Bewohner verschaffen.

Made in Berlin – für die Welt

Der Workerbot9 ist eine echte Berliner Innovation. Seine Produktion findet in der neuen „Kilofactory“ in Berlin-Wedding statt. Hier sollen bis zu 1.200 Serviceroboter pro Jahr gefertigt werden – nicht nur für die Pflege, sondern auch für Empfang, Sicherheit, Gastronomie und Einzelhandel. Das Ziel: Berlin als Standort für Deep Tech und Servicerobotik international zu etablieren und dem Arbeitskräftemangel in sozialen Berufen entgegenzuwirken.