Le bloc-notes, UX & Design d'expérience utilisateur View RSS

L’impact psychosocial de l’IA sur nos métiers du numérique 3 Oct 5:24 AM (22 days ago)

Lors de Parisweb 2025, j’ai donné cette conférence sur l’impact de l’IA sur nos métiers du numérique. Je vous propose donc la présentation et les notes associés, donc à peu près ce que j’ai raconté. La vidéo sera disponible bientôt.

Le fichier PDF L’impact de l’IA sur nos métiers du numériques (PDF, 4 mo)

Mes notes brutes :

- Donc, je vais vous parler de l’impact psychosocial de l’IA sur nos métiers du numérique

- Déjà, je vais me présenter brièvement, je travaille comme ux designer depuis le dernier millénaire. Personnellement, j’ai une formation initiale en psychologie sociale et en ergonomie, d’où le fait que je vais parler des risques psychosociaux liés à l’intelligence artificielle.

- Au début, je ne voulais pas parler de l’IA, car ça a toutes les caractéristiques d’une technologie zombie :

- Ce n’est pas nouveau, c’est des technos qui existent depuis les années 60.

- Ça buzz de temps en temps, quand il y a un changement de techno, puis ça disparait.

- C’est une technologie qui n’est pas viable dans le monde fini que nous habitons. Donc il y a un moment ou il va falloir choisir entre conduire des SUVs électrique ou utiliser l’iA. Les deux consomment les même ressources, de l’electricité et des terres rares.

- Donc je reste persuadé que c’est une bulle qui va éclater, mais en attendant ça un impact sur nos métiers, nos organisations. J’ai donc essayé de trouver quelques études pour regarder ce que ça donne. Pour l’instant elles sont assez peu nombreuses.

- Avant d’attaquer avec nos métiers, je vous propose un pas de côté dans un métier où l’IA est déjà bien implanté depuis un certain temps.

- Donc, je vous propose de commencer par une étude ergonomique par Tamari Gamkrelidze, La mise en œuvre de l’IA dans un service de radiologie. Deux usages de l’IA sont faits : la détection automatique des fractures sur les radios et la reconnaissance vocale pour la transcription des comptes rendus.

- Impacts : Les secrétaires médicales ne retranscrivent plus les comptes-rendus oraux de médecins, c’est automatisé, mais c’est au médecin de vérifier l’exactitude de la retranscription. Cette étape de transcription va donc être “supervisé” par le médecin au lieu d’être faite par les secrétaires.

- Pour la reconnaissance vocale, en positif, on note le gain de temps dans la production.

En négatif, un appauvrissement du rôle de la secrétaire qui ne relie plus les comptes rendus et pouvaient éviter des erreurs aux radiologues. - En positif, la détection joue un rôle de vérification et peut guider notamment les internes. Mais ce guidage à des conséquences négatives si on s’appuie trop dessus, notamment dans l’apprentissage, et risque de lui faire trop confiance et de passer à côté de fractures “atypiques” mal détectées.

- Moins de coopérations, moins de contrôles, plus d’erreurs et Trop d’assistance ralentie les apprentissages

- On va, maintenant, aborder un premier aspect qui concerne le consentement…

- Qui utilise l’IA dans son travail, de manière régulière hors test ?

- Qui est contraint d’utiliser l’IA ?

- Qui est content d’utiliser l’IA ?

- Qui est content d’utiliser l’IA, mais n’ose pas lever la main ? (Pour ceux qui n’ont pas oser répondre, venez me voir on va monter un groupe de parole pour les IA anonymes )

- Pas besoin de faire un dessin, vous l’avez vu vous-même. Il y a de l’IA qui nous est fourguée dans tous nos outils, que ça soit pour nos usages pros, ou même les outils du quotidien. Bien sûr, on ne nous a pas demandé si on en voulait ou pas. Au mieux, on vous laisse le choix de ne pas partager votre travail pour que ça soit digéré par une IA.

- Il y a aussi un impensé sur l’IA. Une injonction a utilisé l’IA, on ne sait pas trop pourquoi faire ? Mais une injonction à l’intégrer dans nos métiers, sans qu’il y ait un besoin qui ait émergé de nos pratiques. Voir ça crée une concurrence malsaine entre collègue, y ‘en un qui commence à l’utiliser puis l’autre est obligé de suivre. Une espèce de FOMO (fear of missing out) vis-à-vis de l’IA. Une peur de passer à coté.

- Et ça commence par le recrutement. Et en fait il y a déjà un vrai risque sur la phase de recrutement avec le traitement automatisé de ceux-ci. Il n’y a pas ou peu de contrôle sur ces outils destinés au ressources humaines. Le constat qui est fait, c’est que ça amplifie les discriminations. Et les entreprises se cachent derrière l’outil pour ne pas assumer leurs responsabilités.

- La réalité est déjà, Albert, l’IA de l’état, pourrait servir à organiser les affectations de poste et pour éviter les conflits. Je vous laisse imaginer les conséquences de l’usage d’un algorithme dans ces conditions.

- J’ai un peu trainé dans des conférences agiles ces derniers temps et ce qu’on proposait comme futur “désirable” ça ressemblait à ça : un backlog trié par IA, avec une attribution automatique et une évaluation de la complexité, comme ça, on est sûr vous ne glandez pas dans un coin et on surveille votre productivité.

- Donc, je vous pose la question, vous consentez à ce que votre travail soit organisé avec votre équipe ou par une intelligence artificielle.

- Le grand argument de l’IA c’est aussi la productivité… vous allez gagner du temps … (ou pas)

- Très bien gagner du temps. Alors, quand j’ai commencé à travailler comme ergonome IHM à l’époque, j’ai un mentor qui m’a dit “Si tu conçois un logiciel qui permet de faire le travail deux fois plus vite, combien il restera d’utilisateurs dans 6 mois ? Probablement deux fois moins, mais si on peut se trouver l’excuse qu’ils ont avoir à faire des choses plus intéressantes ? Oui, mais quoi ? Un traducteur va faire quoi de plus intéressant que de traduire ?

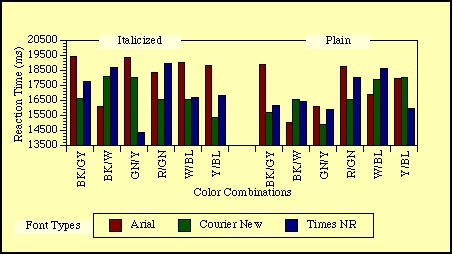

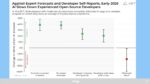

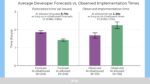

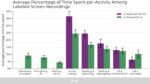

- Alors, je vous propose de vous pencher sur une expérience récente. Des chercheurs ont demandé à 19 développeurs expérimentés de soumettre un certain nombre de tâches de développement classiques plus de 250 au total. Puis ils ont redistribué ses tâches aux autres développeurs et ils ont demandé une estimation du temps nécessaire pour faire la tâche avec ou sans IA et puis de réaliser la tache.

- Brièvement, ce qui en ressort, c’est que les développeurs estiment le temps gagné avec l’IA à 20% alors qu’en réalité ils mettent 20% de temps en plus ! Et ils maintiennent cette estimation même après avoir vu les résultats de l’étude. Une autre fois je vous parlerai des biais de confirmation !

- Si on regarde dans le détail, sans IA, le temps estimé est assez proche du temps observé de réalisation de la tâche. Avec IA, le temps estimé est largement inférieur au temps sans IA, mais surtout, il est largement inférieur au temps réel observé.

- Qu’est-ce qui change entre les deux situations ? En fait les développeurs sous-estiment complètement le temps qu’ils passent à interroger l’IA, à attendre qu’elle réponde et à relire le code fourni. Donc ça fait gagner un peu de temps de code, sur la lecture de la documentation et les tests, mais pas assez pour compenser le temps perdu avec l’IA.

- Donc vous préférez : passer du temps à écrire du code propre, de qualité, documenté et maintenable ou corriger du code de piètre qualité produit par une IA et dont vous n’avez aucune idée de la manière dont il fonctionne ?

- On la vue dans le cas de radiologie, un des risques c’est l’expertise, comment l’acquérir et la maintenir…

- Qu’est qui fait la différence entre un novice et un expert : C’est les métaconnaissances, c’est-à-dire les connaissances sur les connaissances. La capacité à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles procédures. Bien sûr si vous prenez une IA, elle n’a aucune connaissance et encore moins des métaconnaissances. Elle a juste des données. On y reviendra.

- Donc l’expertise, dans la vraie vie, ça s’acquiert par, l’apprentissage, pour dessiner un personnage, on apprend les proportions, et l’anatomie. (C’est qu’une IA générative ne connaît pas), l’expérience de l’imitation quand on est bébé à l’expérience pro. La collaboration avec ses collègues : Pour résoudre un problème, vous préférez demander à collègue ou à une intelligence artificielle ? Et bien sûr la transmission de ces connaissances…

- Et donc le risque identifier est double, moins d’interactions au sein des équipes avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l’ambiance et des difficultés pour les novices à passer certains seuils de compréhension sans recourir à l’expertise de leurs pairs.

- Donc vous préférez, partager vos connaissances entre humains ? Ou éduquer des intelligences artificielles ?

- On va parler aussi un peu de Design

- Alors, petit rappel, l’IA c’est comme dans CIA, la CIA, ce n’est pas l’agence centrale de l’intelligence, mais du renseignement. En France on parle des renseignements généraux. Pas d’intelligence générale, ça se serait… Donc l’IA n’est pas intelligente, mais a des données liées entre elles par un modèle probabiliste.

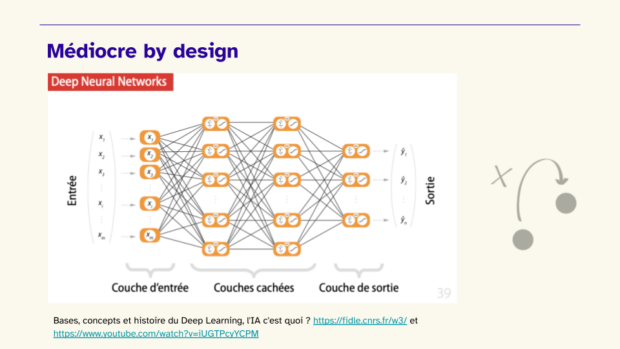

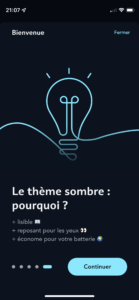

- Il faut bien comprendre que, derrière toutes les intelligences artificielles, il y a un réseau de neurones. Ce n’est absolument pas nouveau, ça date des débuts de l’informatique dans les années 60. Chaque neurone va avoir des valeurs en entrée qu’il va pondérer pour donner le résultat le plus probable. Cela, maintenant dans des proportions gigantesques. Donc, par conception, ces modèles sont bons voir très bon quand ils sont dans la zone “médiane”. Plus on s’éloigne de cette zone médiane, moins les résultats vont être bons ou pertinents, plus ça risque d’halluciner. Donc l’IA est performante pour aller d’un domaine connu à un autre, de l’oral au texte, d’une langue à une autre. Elle est performante pour distinguer et classer des schémas connus : détecter des cancers sur des radios (6,7 avec IA pour 5,7 /1000 femmes cancers du sein) Classer des commentaires.

- Elle est aussi très performante pour vous refourguer des stéréotypes et des biais. Donc, quand je vois des designers qui se servent de l’IA pour explorer des pistes créatives, non, ce n’est pas des pistes, c’est des autoroutes ! Une fois sur ces autoroutes, ça être très difficiles d’en sortir.

- J’avais croisé ce post sur LinkedIn (oui, je sais c’est mal de perdre son temps sur LinkedIn). Concrètement si on traduit, ça veut dire j’écris un cahier des charges exhaustif pour chacune des pages et ça me produit les maquettes ou mieux le logiciel… Sauf que écrire un cahier des charges exhaustif, c’est qu’on faisait au dernier millénaire et aujourd’hui c’est n’est pas très agile. Donc, perso, je ne rêve pas d’écrire des cahiers charges, je préfère aller taper la discute avec des utilisateurs ou dessiner des écrans.

- (même slide que la précédente)

- donc concrètement à quoi ça peut servir dans un processus de design ?

- Ce qui marche bien, en gros c’est qui tourne autour du langage écrit ou oral. Petit point d’attention, les fonctions de résumés, de synthéses vont négligé les signaux faibles qui nous intéresse.

- Donc ce qui ne marche pas :

- Pour la stratégie UX, si vous demandez à Chat gpt, ça va vous sorti un processus bateau, donc si vous êtes un peu expert… bah c’est poubelle.

- Pour faire l’état de l’art ? Perplexity est fiable à 50% donc là c’est juste mort, faite une recherche dans une bibliothèque en ligne (Cairn ou ACM), ça sera plus sur.

- Pour le design UI, faites un petit exercice demander à une IA de générer un logo, puis faits une recherche par image dans google avec le logo généré. Grosse rigolade en perspective.

- Pour l’étape des maquettes, le résultat est niveau débutant, et en plus, ça ne respecte pas les bonnes pratiques en terme de composants et d’organisation du fichier. Soit tu écris un cahier des charges,

- La mesure de l’UX, c’est des méthodes précises qui ne laissent pas de place aux aléas, donc si tu ne sais pas, tu ouvres le livre de Carine Lallemand Méthodes de design UX

- Alors, non, ce n’est pas parce que tu prends des décisions, mais c’est parce que tu essayes d’expliquer ton métier à un système qui n’apprend rien et qui interprète de façon aléatoire tes demandes. Même un étudiant en première année ferait mieux !

- Pour en revenir aux risques psychosociaux qu’on peut identifier. Pour moi il y a le risque de la médiocrité, de la rapidité qui ne va pas laisser le temps nécessaire à la maturation d’une bonne idée. Perso, mes meilleurs idées, je les ai en courant dans la montagne pas dans un ordi. Donc ça va entrainer une lassitude cognitive, en épuisement plus rapide, et l’absence de construction des méta-connaissances vu qu’il y a absence de réflexion, d’essai-erreur. Deuxième point, quand vous adressez à une IA pour « challenger » une idée, vous ne vous adressez pas à des humains, pas des experts d’un métiers que soit des développeurs ou des juristes. Donc perte de lien avec les collègues… Et donc aussi probablement une moindre prise en compte des utilisateurs finaux, vous savez le U de UX et donc une perte de sens, de valeur.

- Parlons maintenant d’un futur désirable pour nos métiers…

- Donc, si on veut un futur désirable pour nos métiers, j’aurai quelques propositions à vous faire :

- Limiter l’usage aux tâches chronophages ! : Transcription, Sous-titrage (et l’accessibilité), reconnaissance d’écriture (oui les post-its à saisir) ou la classification de contenus

- Préférer les petits modèles spécialisés : Langage, Détection, optimisation, en appui à une expertise humaine

- Vérifier les résultats, vous connaissez le départ et l’arrivée : Dont on connaît le domaine de départ et celui d’arrivée

- faite tourner ça sur votre ordi ! : Et pas sur celui de quelqu’un d’autre dans les nuages !

- Le risque est réel, notamment sur l’apprentissage et le transmission de connaissance. Il y a un risque de perte de sens dans nos activités et donc une lassitude qui peut arriver plus rapidement d’où la nécessité de prendre soin de nous et de nos relations aux autres.

- Si vous voulez aller plus loin, ou avoir des arguments pour convaincre dans votre entreprise, vous pouvez aussi vous appuyez sur ces deux guides qui montrent de bonnes pratiques autour de l’IA.

- Une dernière citation tirée de Dune, un petit livre de science-fiction écrit par un humain.

- Merci.

Ça va bien se passer : la product conf 18 May 10:56 PM (5 months ago)

Je viens de tomber sur le programme de la product conf et ça fait rêver ! Oui, ça fait rêver toutes ces conférences avec une thématique unique qui parle d’éthique et de responsabilité sociétale !

Ha, zut j’ai confondu avec une autre conf avec éthique dans le nom. Bon, disons, que la product conf pourrait facilement devenir l’IA conf que ça choquerait personne. Littéralement 50% du programme est consacré à ce sujet. Je vous rassure tout de suite, à aucun moment l’impact écologique, social ou néocolonialiste n’est évoqué. Ça va bien se passer, aucune de vos convictions néolibérales ne risque d’être ébranlé par la vue d’un graphique sur le nombre de centrales nucléaires qui va falloir construire ou les photos des mines de cobalt en Afrique de l’Est et leurs impacts sur l’environnement ou les conflits armés.

J’adore aussi les sujets zombies, qui apparaissent à intervalles réguliers, puis flop, comme « Interface ZERO (UI0) » donc l’interface sans interface, c’est tellement 2001 l’odyssée de l’espace ? Ça me rappelle un truc, une startup qui a vendu un truc 7 ou 800 balles récemment et qui a mis la clef sous la porte un an après. Bon du coup, c’était vraiment zéro UI pour la peine. Si vous avez un doute, pour un autre exemple, chercher « Google glass » sur les autoroutes de l’information.

Puis quand même, il y a des sujets à la pointe de l’actualité « Accessibilité is the new RGPD : comment l’IA peut-elle faciliter la mise en conformité en 2025 ? » ce n’est pas beau ça de parler d’accessibilité et d’IA en 2025, pour une loi qui a juste 20 ans ? Ça prouve bien, une prise en compte de la diversité et de l’inclusion digne des standards du gouvernement des USA.

En parlant des USA, vous aurez la joie d’écouter une conférence « L’Utopie Libertarienne » qui vous permettra d’avoir en avant de goût de ce qu’est une politique d’extrême droite ! Oui, ça parle bien du trafiquant de drogue gracié par Trump début janvier.

Pour en revenir à la diversité, je vous ferais quand même remarquer qu’il y a 7 oratrices qui interviennent à cette conférence et elles ont le luxe de pouvoir s’exprimer dans les salles les plus intimes afin d’être proches de leurs publics. C’est quand même difficile pour les 13 orateurs de devoir subir la pression de s’exprimer dans la plus grande salle face à la majorité du public ! Je ne voudrais pas être à leur place. 7 femmes sur 23 orateurs c’est quand même un beau score en 2025 pour parler produit et design, un secteur où elles sont majoritaires !

Allez, bonne conf les winners !

Quel futur désirable pour nos métiers du numérique ? 25 Feb 8:47 AM (8 months ago)

À l’occasion de la journée de l’écoconception numérique, j’ai pris le temps d’approfondir le sujet de l’impact psychosocial de l’intelligence artificielle sur nos métiers du numérique. Je vous propose donc une version enrichie de ce que j’ai pu raconter lors de cette présentation.

Vous pouvez retrouver le support de la présentation. La première partie (1 à 11) est d’Anne Faubry et la deuxième (12 à 17) est d’Anaëlle Beignon, dont le travail est disponible sur limites numériques. Pascal Courtois et Stéphanie Vachon ont travaillé sur la conclusion.

Déjà, je n’étais pas super chaud pour aborder le sujet de l’IA. Je pense sincèrement qu’on peut très bien se passer de cette technologie de par son coût écologique, comme l’a évoqué Anne dans le début de la présentation. J’assimilerai bien l’IA à la vague des cryptomonnaies, avec sa mode puis son effondrement, à l’instar d’autres technologies zombie qu’on voit revenir régulièrement comme la réalité virtuelle. Mais il me faut bien reconnaitre que la bulle a tendance à durer déjà trop longtemps.

Donc j’ai commencé à chercher des études dans le champ de l’ergonomie qui portent sur le sujet de l’intégration des intelligences artificielles dans des métiers. Pour tout dire, ça ne court pas les rues. Il y a quand même quelques personnes qui travaillent sur le sujet, notamment Tamari Gamkrelidze qui a fait une étude portant sur la place de l’IA dans un service de radiologie.

Dans ce service de radiologie, l’IA est utilisé pour détecter des fractures sur les clichés radio et pour la reconnaissance vocale afin de retranscrire les comptes-rendus oraux des médecins. Donc les secrétaires médicales ne retranscrivent plus les comptes-rendus, c’est automatisé, mais c’est donc au médecin de vérifier l’exactitude de la retranscription.

Si je résume très vite, pour la reconnaissance vocale, en positif on note le gain de temps dans la production et en négatif, un appauvrissement du rôle de la secrétaire qui ne relie plus les comptes rendus et pouvait éviter des erreurs aux radiologues. Pour l’usage de la détection de fractures, le gain de temps est mitigé. La détection joue un rôle de vérification et permet de guider les internes en radiologie. Dans les conséquences négatives, il y a plusieurs risques. Le premier est lié à l’apprentissage qui peut être ralenti en s’appuyant trop sur la détection automatique. Paradoxalement, il y a un risque de perte de temps et enfin un risque de surconfiance. Pour contrecarrer ces deux risques, il faut que le médecin garde le contrôle dans la discussion avec le patient et l’établissement du diagnostic.

Dans cet exemple, il est intéressant de voir que l’intelligence artificielle remplace une tâche fastidieuse, la transcription, mais qu’elle pose des limites. Il faut un humain et son expertise pour vérifier le résultat de l’IA, avec le risque de trop s’appuyer dessus notamment pour les utilisateurs novices.

Un parallèle peut être fait entre l’arrivée de l’IA et l’arrivée de la robotisation dans les années 70 ou 80. Les robots industriels, ça marche bien pour les tâches répétitives dans un environnement dangereux. Mais les tâches demandant de l’adaptabilité ne sont pas robotisées. Il y a toujours des petites mains pour monter les iPhones en Chine ou des femmes de ménage.

Le consentement

J’ai un peu trainé dans des conférences Agiles ces derniers temps. Ça parlait donc souvent d’organisation du travail et d’intelligence artificielle, avec des projections sur un futur fantasmé pour les métiers du numérique. Ce futur « désirable » ressemblait à ça : Un backlog trié par IA, avec une attribution automatique et une évaluation de la complexité. Il n’est pas très compliqué d’imaginer l’étape suivante qui sera le contrôle du travail dès que le salarié sortira de la prédiction.

Un exemple concret envisagé est l’usage de l’IA Albert (une IA développée par l’état) pour piloter la phase de mobilité des enseignants et « éviter les contentieux ». Je vous laisse imaginer les conséquences de l’usage d’un algorithme dans ces conditions et la réponse qui sera apporté à ceux qui ne sont pas contents de leur affectation.

Donc, je vous pose la question, vous consentez à ce que votre travail soit organisé avec votre équipe ou par une intelligence artificielle ?

La productivité

C’est le grand argument qui va avec l’IA, la productivité ! Vous allez gagner du temps, encore et encore.

Alors quand j’ai commencé à travailler comme ergonome IHM à l’époque un mentor m’a dit « Si tu conçois un logiciel qui permet de faire le travail deux fois plus vite, combien restera-t-il d’utilisateur 6 mois plus tard ? » Probablement deux fois moins, même si on peut trouver l’excuse qu’ils vont avoir des choses plus intéressantes à faire. Oui, mais quoi ? Un traducteur va faire quoi de plus intéressant que de traduire ? Certes, une solution serait de passer le temps de travail à 17h30 par semaine pour tout le monde. Plus globalement, pourquoi chercher toujours plus de productivité dans un monde où il faudrait viser la décroissance ?

Toujours dans le concret, les impôts avec l’aide de l’IGN ont mis en place un système de détection des piscines, pour vérifier les déclarations des particuliers. Conséquence, les fonctionnaires passent plus de temps sédentaire et au final c’est l’équivalent de 300 temps pleins qui vont être supprimés ou “déplacé”. L’objectif est de limiter la fraude, mais est ce qu’on gagne en qualité de vie au travail pour les fonctionnaires et en qualité de service pour les citoyens ?

Du côté du design, je constate qu’il faut toujours un temps de maturation avant d’arriver à une solution élégante. La première solution est souvent médiocre, c’est-à-dire qu’elle va satisfaire le client, mais elle ne sera probablement pas pérenne et créera à terme une dette design ou technique.

Donc vous préférez :

- Passer du temps à écrire du code propre, de qualité, documenté et maintenable ?

- Ou corrigé du code de piètre qualité produit par une IA et dont vous n’avez aucune idée de la manière dont il fonctionne ?

L’expertise

On l’a vue dans le cas de la radiologie, un des risques c’est l’expertise et comment l’acquérir et la maintenir.

Qu’est qui fait la différence entre un novice et un expert ? C’est les métaconnaissances, c’est-à-dire les connaissances sur les connaissances. Bien sûr si vous prenez une IA, elle n’a aucune connaissance et encore moins des métaconnaissances. Elle a juste absorbé des données pour en faire une immense matrice de valeurs.

Donc l’expertise, dans la vraie vie, ça s’acquiert par différents moyens :

- Par l’apprentissage. Pour dessiner un personnage, on apprend les proportions, et l’anatomie. C’est justement ce qu’une IA générative ne connaît pas et qui donne des personnes bizarres.

- L’expérience, c’est de l’imitation quand on est bébé, des essais, des erreurs et des réussites professionnelles.

- La collaboration avec ses collègues, ses pairs : Regarder et comprendre comment les autres font, échanger, critiquer et être critiqué. Pour résoudre un problème, vous préférez demander à collègue ou à une intelligence artificielle ?

- Et dernier point, la transmission de ces connaissances qui oblige à les rendre explicites et structurées.

Si ces différents moyens sont remplacés par une IA qui va donner directement une solution, le processus cognitif de créations des connaissances et des métaconnaissances va être perturbé. La conséquence, c’est qu’il va être plus difficile de devenir expert et donc d’être en capacité de trouver des solutions innovantes pour répondre à des situations nouvelles ou complexes.

Donc vous préférez :

- Partager vos connaissances entre humains ?

- Ou éduquer des intelligences artificielles ?

La médiocrité by design

Un dernier point important. Je lis souvent des commentaires sur la créativité des IA évoquant quelques images spectaculaires issues d’une IA générative d’images à partir d’un texte. Mais revenons aux fondamentaux, par conception l’IA n’a pas d’imagination, c’est même le contraire.

Petit rappel, l’ « I.A. », c’est comme dans C.I.A. l’agence centrale du renseignement et non de l’intelligence. En français c’est les renseignements généraux, les flics, et non l’intelligence générale. Donc l’IA est basé sur un corpus d’informations. Elle n’est pas capable de produire un résultat en dehors de ce corpus.

Mais donc ça a un impact très concret, si je vous demande d’imaginer une licorne ou un éléphant rose ? Vous avez l’image en tête, vous pouvez imaginer plusieurs versions possibles, les faire tourner. Maintenant je vous dis la même licorne, le même éléphant avec des ailes sur le dos ? Vous avez l’image ? Oui. Maintenant, demander la même chose à une IA générative d’image ? Il est très probable qu’elle y arrive pour la licorne et pas pour l’éléphant. Certes, ça va dépendre du modèle et de son apprentissage. Elle fera un éléphant rose, mais sans ailes, même si vous le précisez explicitement dans le prompt. Juste parce que sur internet, il y a peu d’éléphants roses avec des ailes. C’est valable aussi pour les verres de vin, qui vont être toujours à moitié remplis même si vous précisez la quantité « à ras bord ».

Donc ne comptez pas sur l’intelligence artificielle pour sa créativité, par contre, pour vous refourguer du « déjà vu », c’est parfait !

Il faut bien comprendre que derrière toutes les intelligences artificielles, il y a un réseau de neurones. Ce n’est absolument pas nouveau, ça date des débuts de l’informatique dans les années 60. Chaque neurone va avoir des valeurs en entrée qu’il va pondérer pour donner le résultat le plus probable en sortie. Et cela, maintenant dans des proportions gigantesques. Donc par conception, ces modèles sont bons, voire très bons quand ils sont dans la zone “médiane”. Plus on s’éloigne de cette zone médiane, moins les résultats vont être bons ou pertinents, plus ça risque d’halluciner.

Donc l’IA est performante pour aller d’un domaine connu à un autre, de l’oral au texte, d’une langue à une autre. Elle est performante pour distinguer et classer des schémas connus : détecter des fractures, des cancers sur des radios (6,7 pour une IA contre 5,7 pour un humain pour 1000 femmes sur la détection du cancer du sein).

Elle est aussi très performante pour vous proposer des résultats très probables, donc des stéréotypes et des biais. Donc quand je vois des designers qui se servent de l’IA pour explorer des pistes créatives, non, ce n’est pas des pistes, c’est des autoroutes ! Une fois sur ces autoroutes, ça va être très difficile d’en sortir.

un futur désirable

Parlons d’un futur désirable pour nos métiers.

Je rêve d’une IA génératrice de maquettes haute fidélité, capable de s’interfacer avec un Design System et de digérer un brief complet de type « contenu + data + interactions » de chaque écran d’une application.

J’avais croisé ce post sur LinkedIn (oui, je sais c’est mal de perdre son temps sur LinkedIn). Concrètement si je traduis, ça veut dire j’écris un cahier des charges exhaustif pour chacune des pages et ça me produit les maquettes ou mieux le logiciel… Sauf que écrire un cahier des charges exhaustif, c’est qu’on faisait au dernier millénaire et aujourd’hui c’est n’est pas très agile. Donc, perso, je ne rêve pas d’écrire des cahiers de charges, je préfère aller taper la discute avec des utilisateurs, sur le terrain, au cul du camion.

Donc concrètement nous faisons quoi avec l’IA ? Je propose de l’utiliser avec discernement, pour les tâches chronophages notamment. En sélectionnant des petits modèles spécialisés, dont il est possible de vérifier les résultats en cas de doutes et qui peuvent tourner sur un ordinateur perso, voir un smartphone. Ça permet aussi de voir et d’entendre combien ça demande de ressources !

Je conseille de limiter les usages de l’IA :

- Aux tâches chronophages : Transcription, Sous-titrage (et l’accessibilité), reconnaissance d’écriture (oui les post-its à saisir) ou la classification de contenus

- Basé sur des petits modèles spécialisés : Détection, optimisation, en appui à une expertise humaine

- Des résultats vérifiables : Dont on connaît le domaine de départ et celui d’arrivée

- Qui tourne sur votre ordinateur : Et pas sur celui de quelqu’un d’autre dans les nuages !

Pour que le futur reste désirable, notons que :

- Le risque psychosocial est réel. Imposer de l’IA partout sans le consentement des utilisateurs va nécessairement créer des tensions. Cela aura des conséquences qu’il est difficile de prévoir en l’état actuel de nos connaissances.

- Nos tâches qui nécessitent un poil de réelle intelligence, une réelle créativité, une réelle adaptabilité ne sont pas en danger.

- Les relations entre les humains doivent rester centrales.

L’IA ne vous fournira qu’un rêve médiocre,

prenez le temps de rêver les vôtres.

La méthode des petits pas 27 May 2024 7:32 AM (last year)

Ou comment mettre en place des cycles très courts dans un projet UX.

Depuis quelques années, je suis amené à travailler sur des cycles de conceptions de plus en plus courts. Alors quand je dis court, ça ne veut pas dire bâclé. C’est plus dans l’idée de découper la conception en étapes plus succinctes avec pour chacune des étapes l’implication des utilisateurs et un livrable.

À l’origine, les cycles de conceptions pouvaient être assez longs si on parle des schémas en double diamant ou même de design thinking. Même dans les méthodes agiles, l’accumulation de cycles entre le début de la conception et le résultat pouvait s’éterniser un peu et donc on perdait le fil. C’était globalement compliqué à vendre. La méthode des petits pas est basé sur le principe de faire des étapes qui ont un début et une fin sur temps maitrisé, court, qui soit très accessible, très faisable.

Concevoir un site pour une communauté d’agglomération

Je vais vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Il y a quelque temps déjà, j’ai participé à la conception du site d’une communauté d’agglomération. La demande initiale dans l’appel d’offres était du type « Produire X templates, pour x parcours, livrer les pictos, etc… ». Un appel d’offres à l’ancienne ! Et j’ai répondu à côté de l’appel d’offres en proposant 5 cycles courts de conception d’une dizaine de jours à chaque fois. Les cycles sont les suivants :

- Existant et architecture de l’information

- Page d’accueil et base UI

- 2 parcours clefs

- 3 ou 4 parcours secondaires

- Voiture balai. Oui je vends vraiment ça comme ça.

En regardant un peu plus dans le détail pour chaque cycle, je vais impliquer des utilisateurs d’une manière ou d’un autre.

- Sur le premier cycle, j’ai listé les contenus existants et travaillé avec le client pour identifier l’orientation qu’il voudrait prendre. Il avait déjà fait un gros travail en interne de recueil des besoins. Donc on a pu établir la liste des rubriques et réaliser un tri par cartes en ligne en recrutant les utilisateurs sur le site actuel. Avec 90 réponses, on a pu établir l’architecture de l’information du futur site. Assez classiquement, on est passé d’une organisation par services à une organisation du point de vue utilisateur.

- Sur le deuxième cycle, il fallait attaquer la conception de l’interface. C’est passer par un atelier de co-conception avec une dizaine de personnes, internes et externes à la communauté d’agglomération. L’atelier a permis de dégager des lignes directrices en terme « d’envie » et d’avoir une première structuration de la page d’accueil. Une UI designer a transformé cela en une page d’accueil et un début de piste graphique.

- Sur le troisième cycle, la page d’accueil a été stabilisée. J’ai fait un test des 5 secondes auprès d’une vingtaine de personnes pour m’assurer qu’elle était bien comprise comme elle devait l’être. Dans le même temps, 2 parcours principaux ont été déclinés, par exemple « Trouver les horaires de la déchèterie la plus proche de chez vous ». Ça permet de décliner plusieurs templates : une liste de lieu, le détail d’un lieu. Que ce soit une déchetterie, une piscine ou une bibliothèque, on aura les mêmes templates de page.

- Sur le quatrième cycle, les parcours secondaires sont réalisés ce qui permet d’avoir une maquette Figma pour faire des tests utilisateurs sur 5 parcours dans le site. Dans ce cas j’ai utilisé un outil en ligne, Maze, pour réaliser les tests en ligne et en présentiel. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur dépouillement des tests même si ça a certaines limites.

- Le cycle de voiture-balai va permettre de faire les corrections et de livrer proprement l’ensemble des éléments, de finaliser les templates manquants et de prendre le temps de communiquer sur le projet auprès des services qui devront « remplir » le site.

Dans chaque cycle, on essaye de concilier du recueil d’informations, de la conception et de la validation auprès des utilisateurs, pas forcément dans cet ordre-là. Un cycle étant basé sur une dizaine de jours de travail, c’est assez court vu le travail à effectuer, mais en réalité, ça évite de se disperser.

Faire évoluer une application professionnelle

Un autre exemple de petit pas, dans un contexte d’application professionnelle. Je devais faire passer un tableau de bord d’une version ancienne à une version moderne sans casser les habitudes des utilisateurs. Ça s’est déroulé sur un temps long, environ 6 mois, mais au final avec assez peu de jours de travail côté design sur le sujet. C’est les devs qui avaient le plus de boulot !

- Déjà en amont, j’ai mesuré l’expérience utilisateur sur la version ancienne avec questionnaire MeCue qui m’a permis d’avoir un score juste supérieur à la moyenne et un peu négatif sur certaines échelles. Le questionnaire a été publié sous la forme d’un bandeau dans l’interface.

- Après, on a mis en place un déploie progressif, avec à chaque fois un questionnaire pour recueillir les retours des utilisateurs. Le déploie progressif c’est fait auprès de 200 puis 1000 utilisateurs, puis tous en gardant en l’ancienne version par défaut, puis la nouvelle par défaut puis suppression de l’ancienne. Et donc à chaque étape, j’ai pu établir un top 10 des irritants qui ont été résolus au fur et à mesure des cycles.

- Paradoxalement, je pense aussi que le questionnaire a servi de « pot de miel » pour les utilisateurs les plus réfractaires au changement évitant ainsi au support de recevoir quelques demandes véhémentes pas forcément liées aux interfaces d’ailleurs.

- Une fois la nouvelle version du tableau de bord en place, j’ai remesuré l’expérience utilisateur toujours avec le MeCue, avec une progression des résultats, ouf !

Donc là encore, on est dans une logique de cycles courts, 3 semaines, avec de la conception, de la mesure, de l’implication des utilisateurs avec l’idée qu’on ne va pas tout changer d’un coup, mais que l’on améliore de manière incrémentale.

La méthode des petits pas

Si je résume, l’idée est de réfléchir à une stratégie sur des cycles simples avec un début et un objectif clair en impliquant d’une manière ou d’un autre les utilisateurs. Ça permet de construire les briques une par une et de construire comme ça un projet à la fois solide, mais aussi agile. Rien n’empêche de faire évoluer les briques au cours du projet si les premiers résultats montrent des directions différentes à celle initialement envisagée.

Encore récemment, je travaillais sur un projet numérique pour promouvoir l’éducation artistique et culturelle (EAC). L’idée première était de faire un « le bon coin de l’EAC » afin de mettre en relation les différents acteurs. Le premier cycle d’entretien a mis en évidence que la solution numérique ne convenait pas. Donc pour la suite, j’ai réorienté le projet vers du design de service et comment créer une « communauté de l’EAC » ?

Ça rejoint aussi la méthode FOCUSED proposée par Tristan Charvillat et Rémi Guyot qui se base 7 cycles avec pour chacun un livrable à la fin. On est dans cette logique de faire bien, de dimensionner ce qu’on fait en fonction des moyens disponibles et de ne pas essayer d’en faire trop sur certaines étapes.

Équivalence salaire du numérique versus TJM 21 May 2024 1:35 PM (last year)

Dans la famille, je fixe mon TJM, je propose une comparaison entre salaire et TJM avec toutes les précautions et pincettes qu’on peut prendre pour cela.

La méthode :

- Je suis parti du référentiel publié par l’état sur les métiers du numérique. Ce référentiel donne la rémunération brute pour 55 métiers avec des fourchettes pour chaque niveau d’expériences. Je suppose que « rémunération brute » signifie « salaire brut » et non rémunération charges patronales comprises (Je n’ai pas trouvé d’élément disant le contraire)

- De là je calcule le salaire net annuel avant impôt soit : rémunération brute x 0,79

- Je transforme le salaire net annuel en TJM avec la formule suivante : TJM = Salaire net annuel x 1,7 (charges et cotisations) /120 (jours facturés dans l’année) L’explication est dans l’article sur les TJM

Le tableau faisant la synthèse de ces calculs est dispo sur googledocs.

Petit extrait du tableau

|

Tarif Journalier Moyen |

||||||||

| Si Exp < 5 ans | Si Exp < 10 ans | Si Exp > 10 ans | Si Exp>20 ans | |||||

| Poste | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |

| Technicien(ne) support utilisateurs |

361 € | 468 € | 410 € | 529 € | 524 € | 677 € | 524 € | 849 € |

| Data analyst | 505 € | 652 € | 609 € | 788 € | 685 € | 886 € | 685 € | 1 071 € |

| Développeur(euse) | 495 € | 640 € | 590 € | 763 € | 704 € | 911 € | 704 € | 1 059 € |

| Intégrateur(trice) | 505 € | 652 € | 628 € | 813 € | 685 € | 886 € | 685 € | 936 € |

| Designer | 514 € | 665 € | 619 € | 800 € | 714 € | 923 € | 714 € | 1 145 € |

| Chef de produit | 571 € | 739 € | 657 € | 849 € | 818 € | 1 059 € | 818 € | 1 416 € |

| Scrum master | 533 € | 689 € | 628 € | 813 € | 780 € | 1 009 € | 780 € | 1 157 € |

| Coach Agile | 704 € | 911 € | 875 € | 1 133 € | 961 € | 1 243 € | 961 € | 1 367 € |

Un canvas pour devenir freelance 27 Mar 2024 7:02 AM (last year)

L’année dernière, j’ai donné un atelier à Parisweb, sur la thématique « Faire les bons choix pour devenir freelance » et donc comme support de cet atelier j’avais fait un petit canvas et des cartes pense-bête avec les points clefs à prendre en compte.

Les versions PDF :

Pour comprendre comment s’en servir vous pouvez relire les articles récents sur le freelancing :

La présentation du déroulé de l’atelier :

Les livrables de la méthode F.O.C.U.S.E.D 7 Dec 2023 5:12 AM (last year)

Bon, dans le cadre d’un atelier, j’ai testé la méthode FOCUSED proposé par Tristan Charvillat et Rémi Guyot dans Discovery Discipline: La méthode radicale pour exceller en Product Discovery Sauf que je n’ai juste pas trouvé en ligne les livrables. Il y a un notion avec ces livrables mais pas de version imprimable. Donc j’ai pris un petit moment pour les faire et les partager.

Petite réflexion sur les conférences 6 Dec 2023 12:18 PM (last year)

Ces derniers temps, plusieurs conférences que j’avais appréciées, ont partagé leurs difficultés et les solutions qu’elles ont mises en place. Il faut dire que la période du Covid a été un gros jeu de massacre dans le monde des conférences liées au numérique. Quelques exemples :

- Parisweb : Après des années difficiles, avec moins de participants que lors des années fastes, le format a été revu pour passer sur une conférence mono-cession dans un lieu central à Paris. Le prix a été revu à la hausse. Au final, une belle série de présentation et évènement qui retrouve un deuxième souffle.

- Mix-IT : Pas de gros changements sur le format et les thématiques de la conférence, mais un changement de lieu et une réduction du nombre de participants attendus. Résultat, une belle conférence à taille humaine.

Ces jours-ci, deux poids lourds ont publié des annonces dans directions très opposées :

- Blendwebmix : Ils ont lancé un crowndfunding (qui ne marche pas) pour éponger leurs dettes après une série de gros loupés pendant la période Covid (annulation, report, édition réduite,…) sur une conférence qui s’essoufflait déjà avant le Covid. [Màj, Mars 2024 ] Le site ne répond plus, l’hébergement n’a pas été payé vraisemblablement.

- Web2day : A priori aussi des soucis d’équilibre financier. Mais là, ce qui envisagé c’est de changer le format et la thématique pour aller vers « Un festival éphémère à taille (un peu plus) humaine, un temps suspendu où imaginaire positif et pragmatisme se rejoignent pour façonner un futur soutenable. » Ça me paraît plus constructif comme démarche.

J’ai bien l’impression, que, à l’exception des conférences techs purs, les conférences doivent se repenser afin de mieux répondre aux enjeux de notre société.

Pour compléter sur le sujet :

- Sudweb a tenté de se relancer et a du abandonner.

- Interaction 2024 (La grosse conférence internationale sur le design d’interaction) par IxDA qui devait avoir lieu à Sydney a été annulé. Là, c’est un peu prévisible, avec un public nord américain et européen, personne va 24h d’avion pour aller à une conférence.

- Les grosses conférences orientées sur un métier (Devs ou UX par exemple), ou sur une thématique technique ne rencontre pas de problèmes, … , pour l’instant ? J’étais à BDX/IO et c’était complet. Pareil pour les UXdays à ma connaissance.

L’UX Design en 2023, son marché et ses tendances. 6 Sep 2023 12:10 PM (2 years ago)

À intervalle régulier, environ tous les 4 ans, je vous propose de faire un point sur le marché de l’UX design. L’idée étant d’avoir un panorama du secteur et de voir les tendances et les évolutions qui émergent.

Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez retrouver les saisons précédentes :

- Le marché de l’ergonomie en 2008 (résumé d’un mémoire de fin d’études)

- Le marché de l’UX en 2012

- Le marché de l’UX en 2016

- Le marché de l’UX en 2020

- De l’avenir de l’expérience utilisateur en 2019

Crises

Je vais commencer par les choses qui fâchent et donc parlons Covid et ralentissement économique.

Covid

Il se trouve qu’entre début 2020 et maintenant il y a eu une crise sanitaire qui n’a pas été sans conséquences sur l’économie, les entreprises et les personnes et donc sur le secteur du design.

Cette crise a eu un impact sur les personnes travaillant dans le secteur informatique. Elles ont pris conscience que leur cadre de vie était très contraignant quand ce genre de situation se présentait et qu’il était parfaitement possible de télétravailler.

Il y a eu donc très clairement des départs de la région parisienne vers les grandes agglomérations comme Lyon, Nantes, Bordeaux et de ces agglomérations vers la campagne ou le bord de mer, que ce soit le Pays basque ou la Bretagne. Clairement, le covid a fait plus pour le télétravail que toutes les tentatives précédentes.

C’est bien beau, mais ça qu’est-ce que ça a voir avec le design ? Et bien je ne sais pas vous, mais de mon côté ça a fait évoluer certaines de mes pratiques. Là où les tests utilisateurs en présentiel étaient la norme, et bien les tests à distance sont maintenant majoritaires, car tout le monde ou presque est équipé pour faire de la visioconférence. À un autre niveau, il y a une prise de conscience des changements au niveau climatique et éthique et donc une proportion non négligeable de designers ont décidé de quitter des entreprises toxiques pour s’orienter vers des projets en accord avec leurs valeurs.

Les entreprises ont du aussi s’adapter et réorganiser leur fonctionnement, pour certaines passer en télétravail complet, d’autres trouver des modes hybrides et surtout changer les modes de management. Pour le recrutement, présentiel ou télétravail est devenu un critère clef des offres d’emploi.

Du côté des agences et même des freelances, les structures ont certes senti les effets de cette crise. En 2020, les entreprises avaient commencé à intégrer les designers dans leurs services, limitant la sous-traitance. Le ralentissement de l’activité a fini d’achever le travail d’intégration. Mais globalement le secteur n’a trop souffert de cette crise au pire la croissance c’est ralenti et les cartes ont été un peu rebattu.

Ralentissement du marché en 2022 – 2023

Par contre, de manière un peu plus préoccupante, le marché global des prestations informatiques, c’est contracté en 2022 et 2023. Je ne suis pas économiste et donc j’aurai du mal à en expliquer les causes profondes, mais le fait est que plusieurs agences de design ou des designers travaillant dans des grands groupes m’ont fait le même retour sur un marché se contractant avec globalement moins de missions. Sans doute plusieurs facteurs rentrent en compte, si on regarde du côté des États-Unis :

La guerre en Ukraine, les problèmes de logistique et tout particulièrement d’approvisionnement, ainsi que la pandémie de covid-19 qui impacte toujours fortement plusieurs pays et de fait, les marchés, sont autant de facteurs qui se répercutent sur les marchés publics et privés. S’ensuivent des inquiétudes liées à l’inflation, la hausse des taux d’intérêt qui ont contribué à un marché boursier en dents de scie.

Le monde informatique et aussi des prévisions

À voir comment ça va évoluer dans les mois à venir, mais la période risque d’être chaotique encore quelque temps. Oui, je ne m’avance pas trop en disant ça.

Les 5 tendances de l’UX, la 7e vous étonnera

Après ces bonnes nouvelles, revenons au design. Qu’est-ce qui s’est passé depuis trois ans ? C’est quoi le nouveau le titre qu’il faut afficher sur son profil LinkedIn pour remplacer celui d’ergonome IHM ? Je vous divulgâche la réponse tout de suite, c’est « Product designer ».

Les tendances qui ont émergé sont pour moi dans l’ordre d’importance ou d’apparition :

- Le product design

- L’UX writing

- L’écoconception et référentiel

- Le design management

Le product design

Le product design, c’est clairement la tendance majeure de ces 3 dernières années. Cela se concrétise sur plusieurs axes différents, dans les titres des designers et les offres d’emplois, dans les formations disponibles et dans le développement d’une organisation orientée « Product design » au sein des entreprises.

Un exemple assez flagrant, sur ce dernier point, est expliqué par Thomas Vidal dans sa conférence aux UXDays, « Retour d’expérience de Thomas VIDAL : passer de 20 à 120 designers en un an » chez Décathlon. Ce qui est intéressant de voir c’est l’ampleur de la transition, le nombre de personnes recrutées ainsi que la méthode. Là, une agence de conseil externe a collaboré activement à amplifier la culture du design en plaçant des gens aux postes clefs. Ces personnes ont évangélisé, organisé, structuré les équipes. Puis ils ont accompagné la montée en puissance en participant au recrutement de nouveaux designers dont des leads designers qui viendront les remplacer à terme.

Plusieurs scale-up (Start-up devenue des entreprises) comme Payfit, Qonto, Alan, BlaBlaCar ont aussi clairement suivi ce chemin en construisant des équipes « énormes » orientées vers la production d’un produit ou service numérique afin d’améliorer l’expérience client. C’est dans la ligné du design ops qui est émergeait en 2018, afin de permettre de faire du design en production.

On retrouve sur ce créneau, le livre de Tristan Charvillat et Rémi Guyot (qui est passé chez Thiga) « Discovery discipline » , mais aussi des organismes de formation comme The design crew. L’école Hetic, pour laquelle j’interviens régulièrement, a créé un mastère Product manager qui connait un franc succès.

Ce qui est important de comprendre derrière cela, c’est l’ampleur du mouvement et la taille des équipes design constituées au sein de ces entreprises. Là on ne parle plus de 3 ou 4 designers, mais plus de dizaines, voire de centaines de designers dans diverses spécialités pour des entreprises dont la taille reste « moyenne ». Décathlon ou Orange ont toujours eu des designers, des ergonomes pour travailler, mais dans une entreprise de 100 à 200 000 personnes, une centaine ça fait toujours moins de 1%, ou 1‰. Aujourd’hui, on se rapproche d’un ratio de l’ordre 4 à 10% des effectifs, avec un designer pour 4 à 5 développeurs. Ce n’est plus du tout la même échelle.

L’UX Writing

Bon alors ce n’est pas une révolution, ça existait avant, mais ça été mis au gout du jour. Avant, ça s’appelait de la rédaction web, maintenant c’est en anglais et c’est beaucoup plus clair « UX Writing » et complètement différent. Enfin, non. Il faut repositionner dans le contexte actuel. Vu que le nombre de designers et designeuses a fortement augmenté dans les entreprises, une certaine spécialisation s’est développée avec une segmentation des tâches. C’était déjà le cas dans les grosses agences, ou même dans des entreprises comme Orange il y a dix ou vingt ans, mais la tendance se généralise. Maintenant, l’UX Writing fait sa place dans les scale-up comme Qonto et les start-up.

Donc on voit revenir en force des personnes chargées de donner le ton, de s’adresser aux utilisateurs, de rédiger les contenus, souvent en lien avec l’identité de la marque.

Il faut voir que les parcours des personnes faisant l’UX writing sont assez différents des designers. Si les designers sont issus du graphisme, de l’ergonomie ou du design, dans l’UX writing, on rencontre surtout des profils issus de métiers comme le juridique ou le journalisme ayant l’habitude de rédiger avec un certain formalisme.

Ce renouveau donne aussi lieu à de nombreux podcasts comme User Story ou Design journey sur le sujet ainsi que des livres.

L’écoconception

L’écoconception est un sujet émergeant depuis au moins 3 ans. Dans le cadre de beta.gouv.fr, j’avais participé à l’organisation d’une journée sur cette thématique avec le bon coin, l’agence Lunaweb et les designers éthiques en avril 2022. Cette année, le Référentiel général d’écoconception de services numériques (RGESN) a été publié.

Bien sûr, dans ce référentiel, on retrouve les préoccupations environnementales et la nécessité de revenir à des choses plus épurées, plus sobres en termes de conception et de développement. Le toujours plus de fonctionnalités, le toujours plus de dépendances à des technos a atteints ses limites. En 2019, j’avais participé à une conférence orientée développement et un des orateurs faisait la démonstration de comment créer son CV avec un stack technique énorme derrière. Il y avait de centaines de mégaoctets de librairies pour afficher une simple page HTML/CSS. Ça soulève aussi la question de la dépendance à ces librairies et ces outils qu’il faut sans cesse mettre à jour afin de ne pas présenter de vulnérabilités, sachant que certaines sont maintenues par une personne depuis des décennies. Tout cela a un coût aussi bien financier, qu’humain ou environnementale.

Donc aujourd’hui, les appels d’offres des marchés publics comportent ce volet écoconception. Des sites ou des CMS sont développés afin de répondre à cette demande, avec une démarche centrée utilisateurs pour épurer avant de développer. Quelques exemples sont visibles :

– Grenoble métropole

– Mairie de Ciboure

Au-delà de ces sites, la démarche d’écoconception se retrouve de plus en plus dans le design avec des thématiques connexes comme le design systémique ou design des communs.

Le design management

Augmentation de la taille des services de design, multiplication des entreprises embauchant des designers, recrutement, multiplication des rôles et des spécialisations, prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux… Naturellement, ça débouche sur un besoin d’organisation de tout ce petit monde.

En 2018, on parlait de design ops, de discovery & delivery, un peu de stratégie UX. La maturité des entreprises continuant a progresser aujourd’hui, on passe un cap avec un vrai besoin d’expertise pour accompagner la structuration des services de design. On en revient à la vidéo de Thomas chez Décathlon, mais c’est aussi le travail qui a été fait par l’équipe des designers transverses chez beta.gouv.fr.

Des formations sur cette thématique, chez The design crew ou au laptop émergent ainsi qu’un besoin d’accompagnement soit sous la forme de coaching soit sous la forme d’un accompagnement des équipes en interne.

Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent notamment sur le nombre de tendances.

Les agences qui émergent

Avant de parler d’agences, je pense qu’il faut se pencher sur un phénomène émergeant dans le design, mais aussi globalement dans le monde du numérique et je pense que ce courant a été renforcé par la crise du covid et un besoin de sortir du salariat classique. Je parle donc des collectifs et des coopératives.

Je vois émerger donc de plus en plus de designers qui s’organisent en collectifs, soit en étant en freelance, soit en créant des coopératives (ou toute autre forme juridique égalitaire). Le salariat, l’organisation classique des entreprises et leurs valeurs consuméristes ne correspondent plus aux valeurs de ces designers qui ont donc décidé de prendre leur travail en main et de faire évoluer la relation à celui-ci. Si travailler en freelance peut être une première étape, l’envie de travailler en collectif sur des projets ou de partager des connaissances les pousse souvent à vouloir se regrouper.

On peut noter l’existence de coopérative comme Praticable, Où sont les dragons ou Telescoop , des agences comme Liip. Toutes ces structures ont évoluées positivement ces dernières années, sans forcément grossir, mais en privilégiant leurs valeurs et la qualité.

Les agences

L’évolution au niveau du marché est sans doute assez clivante. Auparavant, il y avait une diversité de tailles dans les agences avec une certaine continuité. De 2015 à 2020, les agences moyennes à grosses, Fjord, Axance, Nealite se sont fait racheter par de grands groupes comme Accenture, Devoteam, PWC ou Cap Gemini. Plus récemment UXRepublic a rejoint le groupe Smile. Donc, là on se retrouve aujourd’hui avec un secteur bipolaire : d’un côté des petites agences de moins de 10 ou 15 employés et de l’autre des grandes agences de plus de 100 personnes affiliées à des grands groupes.

Les petites agences sont positionnées sur des secteurs spécialisés et essayent de conserver leurs valeurs et leurs proximités pour se démarquer des poids lourds qui fournissent la chair à canon aux grands groupes.

Mais, je vais vous donner plusieurs exemples histoire d’illustrer.

Une première agence qui se démarque dans le monde du design. C’est Vraiment, Vraiment une agence spécialisée dans le « design d’intérêt général » composé d’une quarantaine de personnes. Cette agence travaille avec les services publics au sens large avec une expertise reconnue et un certain savoir-faire pour répondre aux appels d’offres. Au-delà des missions réalisées, Vraiment, Vraiment communique sur leurs actions, sur le design et les personnes sous la forme d’un blog et d’un podcast. On retrouve là deux aspects importants : un secteur précis de design en accord avec leurs valeurs et un partage sur ses sujets. On note au passage la multiplication des podcasts.

Bien sûr je vais évoquer le cas Thiga vu que je l’ai cité déjà deux fois. C’est une société de conseil, avec 200 à 300 salariés qui mettent en place des équipes produits en conseillant, en plaçant du monde en renfort et en formant. Ils proposent aussi de nombreuses ressources et livres autour des thématiques produits. C’est aussi eux qui organisent la product conf chaque année. Ce qui est intéressant ce qu’il y a 4 ans, ils n’étaient pas du tout visibles sur le secteur du design, là où ils sont en passe de prendre le lead sur le marché du product design.

On remarque aussi une agence comme l’agence Lunaweb qui est composée d’une équipe d’une quinzaine de personnes sur Rennes. Cette agence existe depuis longtemps, mais a gardé une taille familiale et est bien implantée dans le tissu local. Elle a attaqué la problématique de l’écoconception un peu « sur un malentendu » et c’est maintenant devenu un de ses axes de développement.

À côté de ça, on observe de très petites agences ou collectifs qu’il est difficile de dénicher, car ils communiquent peu ou ont suffisamment de revenus par rapport à leurs choix et à leurs organisations :

- Le collectif co : 3 femmes qui ont décidées de travailler ensemble afin de s’orienter vers le conseil et la transmission, sur des projets de grandes envergures dans le temps.

- Pigwii : Alice, Clément et Raphaël, on fait leurs études ensemble à Bordeaux avant de décider de travailler ensemble au Pays basque. Ils ont fait le choix de ne pas grandir et préfèrent travailler avec des partenaires locaux.

On note aussi, le grand classique, toutes les agences rachetées qui avaient gardé un temps leur identité, ont joyeusement disparu, fondu dans la masse des acquéreurs. Adieu, Fjord, Axances, etc.

Les outils

Autres secteurs du marché de l’UX design qui a pris son envole, c’est celui du marché des outils à destination des designers. Il y avait historiquement quelques outils comme optimalworkshop ou lookback.

Aujourd’hui, il y a une vraie explosion des outils spécialisés. On peut citer :

- Maze un outil généraliste pour faire différents types de tests à distance.

- Condens ou Dovetail pour organiser et analyser votre recherche utilisateur.

- Tandemz qui facilite le recrutement des utilisateurs.

Mais cette petite liste est loin d’être exhaustive, de challengers arrivent pour attaquer des marchés tenus par de gros acteurs. Figma a été racheté par Adobe, mais Sketch existe toujours et Penpot essaye de se démarquer du lot.

Lookback a dû proposer d’autres services que simplement l’enregistrement d’entretien vidéo, ce que fait très bien zoom. Il a dû renforcer les outils d’analyse en intégrant une reconnaissance vocale ou le découpage de la vidéo, etc.

L’aire de la maturité

Quand un secteur fini de se concentrer et que les gros ont fini de manger les petits, c’est général que le secteur arrive à un certain stade de stabilisation. La période de croissance exponentielle est passée. Le marché va atteindre un stade de « vache à lait » où chaque acteur essaye de tirer profit de sa position et de faire en sorte qu’elle ne se dégrade pas trop.

Aujourd’hui, on observe des clients matures en termes de design, qui font des demandes déjà qualifiées et éclairées. L’air du coloriage ou de la couleur de la moquette sont dernière nous pour l’essentiel. Alors pour tirer son épingle du jeu, il faut donc se spécialiser ou ouvrir de nouveaux marchés collatéraux.

Illectronisme et numérisation des services publics 9 Oct 2022 6:30 AM (3 years ago)

Vous trouverez ci-dessous ma présentation pour Paris-web concernant l’illectronisme et la numérisation des services publics.

La vidéo du live Paris-web (à 14h) en attendant les vidéos découpées.

Le fichier PDF de la présentation illectronisme et numérisation des services publics.

La transcription de la présentation :

- Bonjour, je vais vous parler d’Illectronisme et de numérisation des services publics.

- Je suis Raphaël Yharrassarry et je suis UX designer en freelance depuis le dernier millénaire. Et depuis le 1er jour du 1er confinement j’ai travaillé comme designer transverse au sein de beta.gouv donc sur des projets de numérisation de services publics

- Une petite définition pour commencer : Difficulté que rencontre une personne à utiliser les outils ou les services numériques soit par une connaissance insuffisante de leur fonctionnement, soit parce qu’ils n’ont pas accès à ces services ou à ces outils. Elle est une conséquence indirecte du fossé numérique et est souvent source d’exclusion et d’isolement.

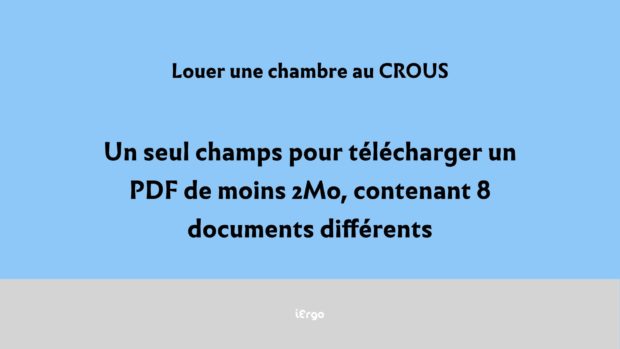

En Québécois on parle d’inhabileté numérique, ce qui a l’avantage d’être plus facile à prononcer. - Un exemple, que j’ai rencontré, pour la location d’une chambre au CROUS, on doit remplir un dossier et renvoyer tous les documents : contrat, caution, pièce d’identité, RIB, etc.… dans un seul document de moins 2 Mo. Bizarrement quand on est allé chercher les clefs, la personne du CROUS à préciser « à pour une fois, vous, votre dossier est complet, c’est bon ».

C’est complet parce que j’ai le matériel informatique pour scanner, les compétences en informatique pour faire un PDF léger et les compétences « remplissage de dossiers administratifs » - Donc on voit émerger trois problématiques différentes :

- Est-ce que la personne est suffisamment outillée ?

- Est-ce qu’elle a les compétences pour utiliser ces outils ?

- Et dans le cas qui nous intéresse, est ce que l’administration à demander clairement les choses et donne les moyens à la personne pour y répondre.

- Dans ce dernier cas, vous remarquer que la problématique doit être portée par l’administration et non par le citoyen. Pour vous donner une idée de l’ampleur du problème, je vous propose un petit quiz.

- Petit quiz rapide avec quelques chiffres.

- Oui quelques chiffres :

Alors- 8 % des Français n’ont pas d’e-mail

- 9 % n’ont aucun équipement pour accéder à internet

- 10 % n’ont pas d’imprimantes (donc sans doute pas de scanner)

- 15 % n’ont pas d’internet à domicile

- Un peu de rab…

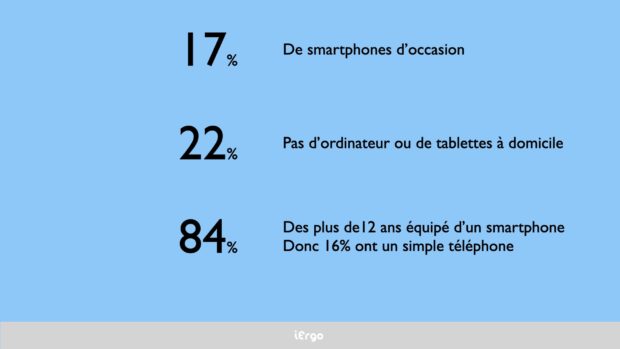

- 17 % de la population utilisent des smartphones d’occasion

- 22 % pas d’ordinateur et de tablette à la maison

- 84 % des 12 ans équipés d’un smartphone, donc 16 % sont équipés d’un simple téléphone.

- Alors la question qui vient, c’est comment contourner ces problèmes techniques ? Comment ne pas créer pour les utilisateurs ? Un exemple :

- Un service de beta.gouv permet au bénéficiaire de prendre rendez-vous sur des créneaux disponibles, à la doctolib. Pour contacter les bénéficiaires on utilise le SMS, ce qui permet de joindre tout le monde et de là on redirige vers le site de prise de rendez-vous et on permet de téléphoner au secrétariat. C’est au bénéficiaire de choisir le mode de contact qui lui convient le mieux. Au passage, le message envoyé est neutre et non condescendant contrairement aux habitudes dans l’administration…

Par rapport à un courrier avec un horaire fixé à l’avance, ça permet d’avoir 4 fois moins de lapin et plus d’autonomie pour les bénéficiaires.

Donc on emploie un moyen qui touche tout le monde, et on laisse le choix du canal pour la réponse. - Un deuxième petit quiz pour les compétences numériques

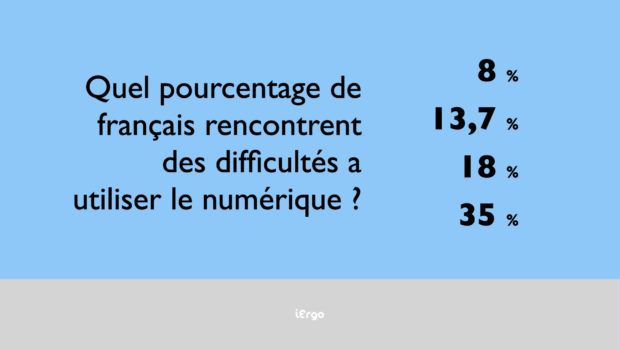

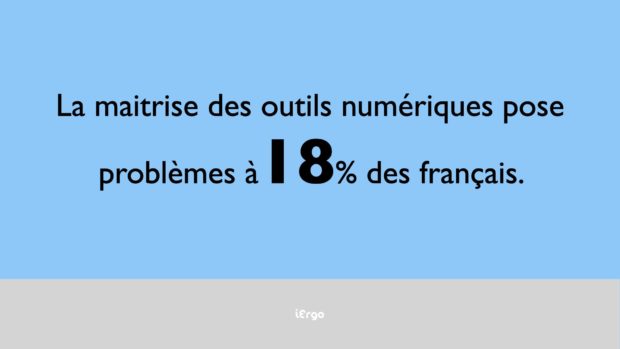

- Alors quel est le pourcentage de Français qui rencontrent des difficultés avec le numérique ? 8 %, 13,7 %, 18 % ou 35 % ?

- la réponse D, non, … regardons les scores ? les mayos, c’est pas ça…

- La bonne réponse est 18 % des Français.

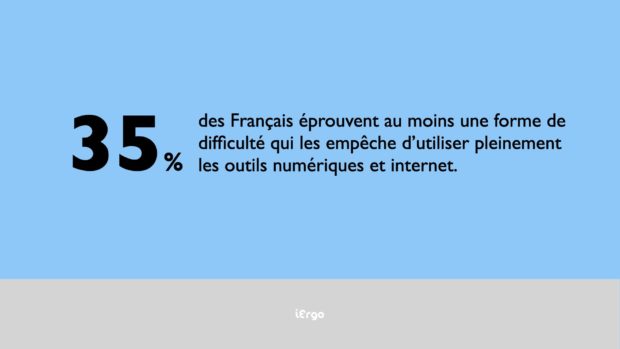

- Au total, on a donc 35 % des Français qui éprouvent une ou plusieurs formes de difficulté qui les empêche d’utiliser le numérique.

- Il faut bien comprendre que ce n’est pas noir ou blanc. Ce n’est pas binaire, ça va de ne maîtrise pas du tout à maîtrise parfaitement avec toutes les nuances possibles. Et il y a bien sur certaines catégories sociales ou certaines classes d’âge qui rencontrent plus de difficultés que d’autres. Bien sûr l’âge, mais aussi un niveau d’éducation faible ou encore la ruralité sont des facteurs aggravant…

- Le numérique porte en lui-même le problème du tout écrit qui est une barrière pour bien des personnes.

- Donc l’illettrisme va de pair avec l’illectronisme, les deux sont liées.

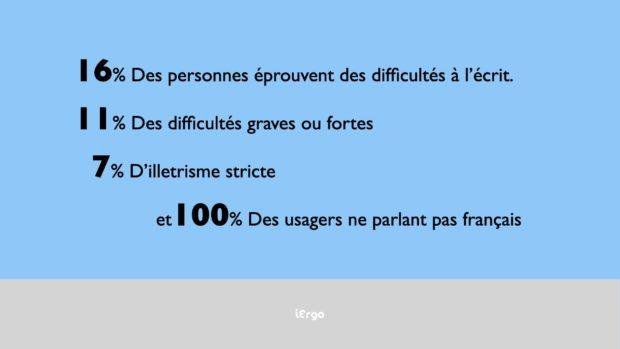

- L’illettrisme concerne donc 7 à 16 % des personnes suivant le niveau de lecture. Et surtout ça touche 100 % des usagers ne parlant pas français ! Vous savez tous les gens qui viennent travailler de l’étranger.

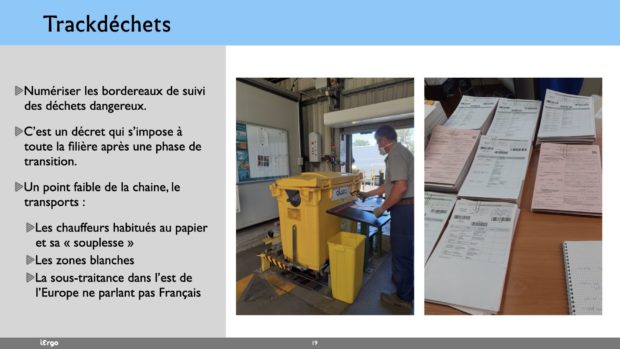

- Un cas concret, je travaille sur un service qui numérise les bordereaux de suivi des déchets dangereux. Vous voyez avec chaque container de déchets, là ce sont des déchets médicaux infectieux, il y a un bordereau papier qui suivait chaque container, du début à la fin et une fois arrivé à la fin, le bordereau retourne au début au producteur. Aujourd’hui, c’est tout numérisé. ET il est obligatoire d’utiliser le service par décret ! Ça, c’est le truc magique qu’en vous travailler pour l’état, vos utilisateurs sont captifs… Par contre il y a un point faible dans la chaîne, le transport avec des chauffeurs habitués au papier, ça souplesse qui permet de se tromper et de corriger, de tricher. Les zones blanches, quand vous allez chercher des déchets au fond de la montagne. La sous-traitance dans les pays de l’Est avec des chauffeurs qui ne parlent pas français, ni anglais… il ne faut pas se voiler la face, sur les conditions de travail…

- Comment on fait avec ça ?

- On prévoit une app destinée aux chauffeurs, centré juste sur leurs usages, la collecte et le transport des déchets. À terme traduire l’app…

- Certaines procédures ont été assouplies pour permettre par exemple de signer dans un ordre différent de celui prévu initialement ou encore en amont de l’enlèvement…

- De fait on observe sur le terrain l’exclusion des sous-traitants qui jouaient un peu trop avec la souplesse du papier, au profit de ceux qui respectent la législation.

- Troisième compétence, l’administratif, oui c’est une compétence à part entière

- Déjà petit rappel ne pas confondre « Phobie administrative » et illectronisme, la phobie administrative ne touche que les élus et les ministres. Si vous n’êtes ni l’un ni l’autre, vous êtes justes considéré comme un fraudeur.

- Donc oui, remplir des formulaires administratifs est une compétence à part entière qui n’est pas donnée à tout le monde. Les jeunes qui découvrent les joies de l’administration ainsi que les plus anciens sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés.

- Certaines situations compliquent aussi l’accès aux services publics, le handicap et l’accessibilité bien sûr.

- Mais par exemple en prison il n’y a pas d’accès internet du tout, alors qu’il devrait possible de réaliser certaines démarches.

- Chez les plus précaire, le coût est un souci…

- Et simplement l’école, je ne sais pas vous, mais tous les devoirs de mes enfants sont maintenant donnés en lignes, donc si je veux leur laisser un peu d’autonomie, il faut une tablette ou un ordi par enfants… On a eu le même problème pendant les confinements, vous faites comment pour assurer la connexion d’une ou deux personnes en télétravail, deux enfants en visio sur une ligne ADSL ?

- Derrière cette numérisation à marche forcée des services publics, il y a le fantasme, la volonté d’avoir un citoyen modèle qu’on va éduquer, former mouler pour s’adapter à une administration digitale. La conséquence directe de ça c’est une perte d’autonomie, un déclassement social, là où vous pouviez remplir un papier, raturé, corriger, prendre votre temps et le renvoyer à l’administration, vous êtes coincés devant un écran à devoir donner une réponse immédiate…

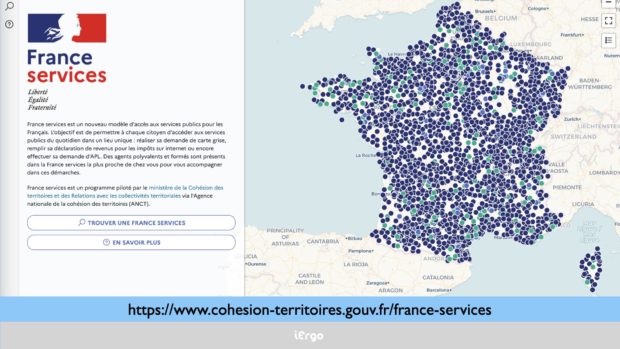

- Alors l’état dans sa grande mansuétude, à inventer les maisons France service. L’idée c’est d’avoir un lieu qui regroupe les services publics, ou plus précisément un lieu qui donne un accès à internet où vous pouvez accéder aux services publics, avec une personne qui peut vous aider à utiliser les outils informatiques.

- Alors petit exercice, dégainer vos téléphones portables, et trouvez-moi la maison France service la plus proche de Mendionde, charmant petit village du Pays basque au pied de l’Ursuïa.

- Oui, il faut chercher sur internet pour trouver une Maison France service et espérer les trouver… les horaires ? hou,là…

- Alors normalement, vous trouvez une maison France à 30 minutes de chez vous en voiture, oui en voiture, donc si vous êtes sans voiture, bobo-écolo en vélo, ou juste peu mobile… c’est compliqué…

- Vous avez trouvé ? Il y a 4 Maisons France service dans le périmètre des 30 minutes, toute à 30 minutes de routes (voir 45 minutes en réalité). Le plus simple en termes de route étant probablement d’aller à Bayonne.

- Et si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez tenter en transport en commun, je vous ai mis les lignes. Il faut commencer par 2 à 3 km de marche pour atteindre l’arrêt. Là encore, si vous regardez la fréquence des bus le plus simple c’est d’aller à Bayonne.

- Donc l’idée principale à retenir c’est qu’un tiers des citoyens se retrouve en difficulté face à l’administration numérique, avec un certain nombre de nuances, de niveau de difficultés, de contexte, facteurs aggravants…

- On est bien là ! c’est bien beau mais comment on fait maintenant ?

- Oui, on améliore l’accessibilité… oui bon… mais le constat n’est pas très favorable. Il y a de quoi faire une conférence sur deux jours sur le sujet.

- Une deuxième piste, qui n’est pas incompatible avec la première, c’est l’éco-conception : C’est-à-dire qu’il faut concevoir dans une optique de sobriété. Des pages plus légères, des services centrés sur l’essentiel, sans fioriture. Ça sollicite moins le réseau, ça permet d’être utilisé sur des vieux terminaux, des vieux ordinateurs,… ce qui correspond justement au public qui nous intéresse.

- Par contre on évite, encre plus d’internet et de l’internet de geek… « j’ai un problème avec votre service » « oui, il faut faire une issue sur github pour qu’on regarde » Nan, jamais, …

- Quelques règles simples : laisser le choix à l’usager dans son mode de relation et même si le numérique est privilégié, il faut pouvoir débrailler sur un autre mode en cas de problème ou si le cas n’est simplement pas prévu.

Enfin il faut aller vers, le non-recours au RSA et aux autres aides c’est énorme 30 % - Alors quelques exemples d’aller vers : vos cibles, vos utilisateurs, vos bénéficiaires sont à un endroit précis, aller à leur rencontre que ça soit les réseaux sociaux ou les organisations professionnelles.

- Traduire : déjà du français administratif vers le français normal, déjà. Vers l’anglais, ou vers la langue de votre publique.

- Tester, tester, tester, avec Tous vos bénéficiaires ! Le principal risque que vous avez c’est un biais de recrutement. Un biais de recrutement « c’est demander aux personnes qui ont réussi à utiliser un service, si le service est facile à utiliser ».

Alors il faut recruter ces personnes, Aller vers ces bénéficiaires, ça prend du temps, il faut s’appuyer sur des relais comme les associations et les mairies, c’est compliqué, c’est long. Donc il faut le prévoir longtemps à l’avance, sortir des bureaux parisiens, passer le périphérique ! - En conclusion je vous rappelle les trois points clefs :

- Un tiers des citoyens en difficulté

- Accessibilité et éco-conception sont vos amis

- Aller vers vos bénéficiaires

- Merci

- Sources.

Bibliographie :

- Dématérialisation des services publics : trois ans après,

où en est-on ? Défenseur des droits - Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics. Défenseur des droits

- Entre illettrisme et illectronisme. Les nouveaux publics à faible autonomie administrative. Nadia Kesteman, Revue des politiques sociales et familiales

- Un habitant sur cinq démuni face à l’usage d’internet, INSEE

- BAROMÈTRE DU NUMÉRIQUE, Crédoc

Tu veux te lancer en freelance ? 27 Aug 2022 2:13 PM (3 years ago)

Bon, c’est la rentrée et tu veux te lancer en #freelance ? Que ça soit comme dev, designer, tueur à gage ou coach agile, il va falloir que tu fasses plusieurs choses, notamment choisir un statut et FIXER UN TJM.

Premier rappel : La relation que tu vas avoir avec tes clients est régie par le droit du commerce (c’est une vente entre 2 personnes) et non par le droit du travail. Tu dois donc avoir une relation équilibré avec ton client : argent contre prestation sans lien de subordination. Autant le droit du travail est protecteur pour les salariés, autant le droit du commerce laisse une grande marge manœuvre, même si c’est pas non plus la fête du slip. Par exemple, il y a contrat dès que les 2 parties sont d’accord sur les termes de celui-ci. La conséquence c’est qu’il faut écrire certaines choses pour se protéger. « Cette proposition est valable un mois » pour éviter le client qui revient 1 an après en disant « Ok » sauf que tu n’as plus le temps pour lui et que tes conditions tarifaires ont évoluées. Et il faut des ÉCRITS ! Un échange de mails peut suffire avec des clients honnêtes et réguliers, mais il est préférable d’avoir une proposition commerciale signée par le client (et double tamponné (non, le tampon n’a pas de valeur légale)) et de demander 30 à 50% à la commande. Tu ne bosses pas tant que tu n’as pas le bon de commande signé (et les 30% sur ton comptes). Les ex-futur-clients qui ne respectent pas ces règles ne doivent pas devenir tes clients. Ils ne te payeront pas. Oui, c’est pas plus compliqué que ça.

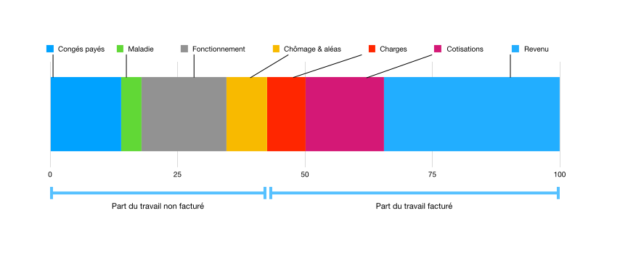

Bon, mais avant ça il faut déjà créer une entreprise et FIXER UN TJM. TJM : Tarif Jour Moyen, le prix que tu vas demander à tes clients pour une journée FACTURÉE. Attention, petit piège, il y a une différence entre jours facturés et jours travaillés (30% en +).Pour les statuts, il y a en gros le choix entre :

- Auto-entrepreneur (max 72 000€ de CA)

- EI (fusionné avec EIRL) Entreprise Individuel

- SASU (nécessite un comptable)

- Rejoindre une CAE : Coopérative qui te salarie.

- MDA, Agessa : pour les artistes, auteurs

Pour les créatifs, il faut lire http://www.creatif-freelance.com de @JulienMoya Sinon je dirai : – Si tu veux te la jouer perso commence en auto-entrepreneur, puis passe en EI quand tu va faire plus 72 000€ de CA. – Si tu veux la jouer collectif, regardes du coté des CAEs. Mais pour se décider, il faut prendre en compte les charges, les cotisations sociales et les impots que tu vas avoir à payer. C’est ce qui va conditionner ton TJM.

- Pour cela je t’invites à lire cet article : Bien comprendre le TJM d’un Freelance

- Je te conseille aussi lire et de regarder cet article : Parce que vous le valez bien

- Tu as ton entreprise, tu as fixé ton TJM, tu vas voir ton premier client, alors avant ça tu vas lire : Freelances : bien fixer, annoncer et négocier vos tarifs (guide complet)

Donc :

- C’est a toi de faire une proposition commerciale, de donner TON prix. C’est comme l’artisan qui vient chez toi, c’est lui qui fixe le prix.

- N’ouvre pas la négociation.

- Si tu acceptes de négocier, c’est donnant/donnant, fixes les limites et ce que tu veux.

Les pièges grossiers de la négo :

- On a quelqu’un 2 fois moins chère (bah embauche le)

- Si tu fais un prix, on pourra travailler longtemps ensemble (et t’exploiter comme un esclave)

- Nous, notre prix c’est xxx € pour tout le monde. (bah pas moi, bisous)

Pour donner une idée du TJM :

- À moins de 300 € (HT/jour toujours), tu vas être aussi mal considéré et payé qu’un professeur des écoles débutants sans la sécurité de l’emploi.

- En dessous de 400/450 € tu es sous-payé, tu vas avoir un boulot d’exécution sans intérêt.

- À 600 €, ça commence à être viable.

Tu peux aussi négocier une prestation au forfait : « Je vous fais tel site, telle prestation pour tel prix. » sans préciser le nombre de jours, mais globalement tu vas refaire le même calcule du temps passé sur le projet en prenant le risque de te tromper. À éviter quand on débute.

Pour la bande de rigolos qui va couiner sans avoir lu les articles cités au-dessus, je remet une image (et passer votre chemin, je ne vais pas être patient)

Bonne cause et rémunération 23 May 2022 12:38 AM (3 years ago)

Ha, mais c’est pour une bonne cause, ha, mais c’est pour le service public, c’est particulier, c’est normal d’être moins payé.

Ça fait une semaine que j’entends ça dans le cadre de mon boulot quand je parle de TJMs, et ça s’applique aussi dans le cadre associatif ou d’organisations à but non lucratif.

Quand on demande pourquoi ? Pourquoi je devrais être moins payé, voire mal payé, que dans le privé ? la réponse est souvent : « C’est de l’argent public (directement ou par subvention), on n’a pas le droit moral de le dépenser n’importe comment. »

Prenons la santé, la sécu à un coût de fonctionnement de 7 %, les mutuelles de l’ordre de 17% et les sociétés d’assurances de l’ordre 25%. Ça donne 3 catégories :

- Non marchand : Sécu, pas de concurrence, pas d’actionnaire, coût minimum

- Marchand : Mutuelle, concurrence, pas d’actionnaire, coût moyen

- Capitaliste : Société, concurrence et actionnaires à rémunérer, coût maximum

Dans le cadre capitaliste, si on te paye mal, c’est pour maximiser le bénéfice et donc la rémunération des actionnaires. Où alors on te paye bien avec une pression excessive, te conduisant au Burn-out. C’est logique, pas forcément éthique, mais logique.

Dans le cadre non marchand, si on te paye mal, ce n’est pas pour les bénéfices, il n’y en a pas. Pour réduire les coûts, mais le fait, d’être non marchand ou juste marchand réduit déjà les coûts.

On peut prendre la question dans l’autre sens. Pourquoi le capitalisme paye mieux ? Pourquoi je suis mieux payé à travailler dans un cabinet de conseil, une banque que pour une association ou une administration ?

- Une banque me propose de travailler sur un logiciel d’optimisation fiscale. Je vais être très bien payé et en plus ça va permettre de faire perdre de l’argent à l’état.

- Le ministère des Finances me propose de travailler sur un logiciel de contrôle de l’évasion fiscale. Je vais être payé une misère et ça va faire gagner de l’argent à l’état.

Ça ne va pas. Logiquement, si on parle de « bonne cause » ou de dépense publique, je devrais être mieux payé en travaillant pour l’état que pour le capitalisme.